I. Une libération et une découverte des camps très étalées dans le temps

En effet, alors que le Reich est en train de perdre la guerre, près de 300 000 détenus trouvent la mort dans des conditions atroces, soit à peu près 35 % de l'effectif des camps.

Selon Daniel Blatman ( célèbre historien réputé pour sa recherche sur la 2 ème Guerre mondiale ) l'évacuation des camps constitue « le dernier chapitre de l'ère des camps de concentration nazis » ouverts en 1933 et les marches de la mort ne sauraient se réduire au dernier acte d'un massacre idéologique perpétré dans le cadre de la solution finale.

De l'été à l'automne 1944, face à l'avancée des Alliés, sont décidées les évacuations des camps de l' est et de l'ouest vers le centre du Reich.

En janvier 1945 les camps d'Auschwitz, de Stutthof et de Grob-Rosen sont évacués dans des températures sibériennes.

Le processus devient parfois incohérent car les responsables craignent une vengeance des détenus sur la population allemande environnante.

Cette libération se fait donc dans un contexte de recul de l'armée allemande. Le régime nazi veut effacer les traces : il fait évacuer au fur et à mesure du recul de l'armée allemande les camps. Ce sont les marches de la mort.

Voici le témoignage de Eva Tichauer (Auschwitz) :

Arrêtée lors de la rafle du Vel' d'Hiv' le 16 juillet 1942, Eva est déportée avec sa mère à Auschwitz, elle est transférée au camp annexe de Rajsko.

« Nous sommes aux mains de SS subalternes, mais qui font exécuter les ordres du dernier Kommandant d'Auschwitz, dans la main duquel notre vie ne pèse rien.

Nous ramassons ce qui nous reste de nourriture et nos trésors. Pour moi, il s'agit de sauver mes trois livres.

Après un ultime appel sur place, pour vider toutes les cachettes imaginables, notre colonne s'ébranle par rangs de cinq pour rejoindre un immense cortège, qui pour nous n'a ni commencement ni fin, et qui se dirige vers une destination inconnue.

Le regroupement par Kommando a ceci de bon que nous sommes entourées de camarades et amies.

Les SS qui nous escortent, hommes et femmes avec leurs chiens, ont placé leurs bagages sur une charrette que nous devons tirer et pousser à tour de rôle.

Nous ne marchons pas vite, personne n'a donné le mot d'ordre de traîner et nous aurions aimé que l'avant-garde soviétique nous rattrape.

[…]

Nous marchons pendant les jours et les nuits à la recherche d'un train fantôme. Nous essayons de trouver le sommeil, entassées sur un sol de béton, n'ayant pour nous couvrir que notre propre chaleur. Nous trouvons aussi refuge dans une cave pleine de charbon. Heureusement, il fait trop froid pour les poux.

La neige tombe, le sol est gelé, nous avons ni à manger, ni à boire, nous sommes à nouveau sales et nous n'avons plus de forces. Nous jetons tout ce qui peut ralentir votre marche.

Je jette mes livres.

Pendant cette marche, nous n'avons rencontré personne, sauf la mort. Dans mes souvenirs tout est sombre malgré la neige. Les camarades qui n'en peuvent plus sortent du rang, se laissent glisser par terre ou essaient de s'enfuir. Impossible de les retenir, de les relever, même à plusieurs. Et il ne faut surtout pas s'arrêter. Nous entendons les mitraillettes crépiter à intervalles irréguliers. Leur bruit nous accompagne. Sa signification ne fait pas de doute. Derrière nous, nous ne laissons que nos morts.

Pendant cette marche, j'ai connu la soif la plus atroce. Je me jette sur la neige qui s'accumule au sol. Je mange cette neige à pleines mains sans pouvoir m'arrêter. Mais camarades prennent peur et croient que je deviens folle. Alors, deux après deux, elles me saisissent sous les aisselles pour me faire marcher entre elles. Elles m'empêchent de me baisser et de ramasser encore et encore cette neige sale.

Puis nous trouvons un train. Il n'a pas de wagons, seulement des plates-formes à ciel ouvert. Nous nous y entassons à plus de cent sur chacune, et le voyage continue sous un ciel de plomb.

Toutes debout : il n'est pas question de prendre du repos. Mais nous nous organisons. La moitié debout se tient serrées les unes contre les autres. Cela laisse plus de place à l'autre moitié qui s'assoit et peut dormir à force de fatigue accumulée.

Furtivement, je continue à manger la neige des bords du wagon. De temps en temps, accroupie à mon tour, je sommeille un peu.

Je sais ni la date, ni le jour de notre arrivée à Ravensbrück, ni combien de temps nous y sommes restées.

Mais je sais que les trois mois de pérégrinations, qui nous séparent encore de notre libération, sont les pires que j'ai connus durant la période de déportation. Jusqu'au bout, nous ne saurons pas si la vie ou la mort nous attendent au bout du chemin. »

A Buchenwald :

Au début de l'année 1945, beaucoup de déportés venus de l'Est sont dans le Petit Camp, camp de quarantaine. Leur nombre est tel qu'il faut installer des tentes pour les « loger » tous, la situation sanitaire et alimentaire y est catastrophique.

L'ordre ayant été donné par les nazis d'évacuer le camp, malgré les tentatives de la résistance pour retarder l'évacuation, celle-ci commence pour l'essentiel le 6 avril 1945 et concerne surtout les déportés du Petit Camp, ainsi que les Blocks 10 et 26 du Grand Camp.

Du 1er au 6 avril

Après une chasse à l'homme par les SS le 4 avril, 3 000 à 3 100 Juifs du Petit Camp sont évacués vers Flossenbürg à pied. Ce camp est évacué le 18 avril, les Juifs sont séparés des autres déportés qui continuent à pied le 23 avril vers Untertraubenbach où ils sont libérés le 24 avril par les Américains. D'autres échouent à Pösing où ils sont libérés le 23 avril. Il y a très peu de survivants.

Du 2 au 7 avril

1 500 détenus partent vers Eisenstein. À Plana, ils sont divisés en 2 convois. Le 20 avril, un convoi s'arrête en pleine campagne où des femmes tchèques apportent à manger et à boire. Il repart ensuite vers Eisenstein mais on n'a pas d'autres informations quant à l'arrivée finale.

Du 3 au 7 avril

Les déportés partent de Weimar dans un train d'une cinquantaine de wagons. Certains sont couverts, d'autres fermés. Ils sont 5 083 détenus partis du Kommando de Flossenbürg. À l'arrivée à Dachau le 28 avril, ils ne sont que 816. La longueur du trajet s'explique par l'indécision des autorités SS, les difficultés de la direction du chemin de fer pour trouver du matériel roulant.

Du 4 au 7 avril

4 600 détenus (ou 4 605) partent à pied vers Possneck puis se divisent en plusieurs colonnes. L'une va vers Wernburg et Moxa. La colonne à Moxa se scinde à nouveau en 2, l'une allant vers Ziegenriich, l'autre vers Langrunn, à la frontière bavaroise. Ces tronçons de colonnes convergent vers Saalburg. L'un arrive le 12 avril à Schonbriinn, l'autre à Höllental où les Américains les libèrent, le dernier tronçon de 300 hommes arrive à Dachau le 25 avril.

Du 5 au 8 avril

Un train à wagons découverts de 4 800 détenus part de Weimar pour arriver le 19 avril à Plattling. Du 19 au 23, ils errent à pied puis retournent à Plattling. Ils sont libérés par les Américains le 30 avril à Landsham.

Une autre partie de ce convoi a un trajet différent ; départ le 8 avril de Buchenwald ; arrivée le 15 avril à Tachau ; sans doute à Flossenbürg le 16 avril ; les déportés continuent à pied vers Untertraubenbach, lieu de la libération par les Américains.

Du 6 au 9 avril

Un train de 4 500 détenus part de Weimar vers Iena et Freising. Le parcours se termine à pied vers Dachau où, à leur arrivée le 27 avril, ils sont 1 596.

Du 7 au 10 avril

5 000 détenus partent en train de Weimar ; le 11 avril, le train est inutilisable ; les détenus poursuivent à pied. Deux convois vont à Weida où ils sont scindés en trois colonnes. Deux d'entre elles arrivent à Flossenbürg le 18 avril. Le camp de Flossenbürg est évacué le 18 avril ; les déportés sont évacués à pied le 20 avril vers Wetterfeld où les Américains les délivrent le 24 avril. La 3e colonne va de Flossenbürg à Dachau à pied.

Le 8 avril

4 500 détenus de Buchenwald partent en train de Weimar, la locomotive tombe en panne à Iéna le 11 ; les déportés poursuivent à pied leur chemin. Ils sont libérés par les Américains le 13 avril.

Du 9 au 10 avril

Sont évacués du Petit Camp 4 700 à 5 000 détenus dont 1 500 Juifs, 650 prisonniers

de guerre soviétiques du Grand Camp. Le convoi dure 28 jours du 10 avril au 17 mai date à laquelle il arrive à Theresienstadt. Beaucoup de prisonniers soviétiques se sont évadés en cours de route. À l'arrivée, il y a 1 200 survivants. Au moment de leur libération par l'Armée rouge, ils ne sont plus que 970 dont la moitié meurent avant leur rapatriement.

Extrait de Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah et amicales de camp, Les évasions des Marches de la mort (janvier-février et avril-mai 1945), CEDS/Union des déportés d’Auschwitz, 2014, pages 159-160

Déportés morts dans le bois de Below

Donc quand les les Alliés arrivent dans certains camps, il n'y a plus beaucoup de détenus vivants. Par contre, les cadavres sont nombreux en raison des épidémies de typhus et de choléra qui sévissent.

A) Les différents modes de libération des déportés :

La plupart des camps, à l’exception notamment du complexe d’Auschwitz, sont libérés par les armées alliées au printemps 1945. Beaucoup ont été vidés de leurs détenus, transférés vers d’autres camps plus éloignés des lignes de front. Nombre de déportés retrouvent la liberté alors qu’ils sont encore sur les routes d’évacuation...

1) Les déportés se libèrent eux-mêmes : le soulèvement des déportés à Buchenwald :

Les déportés du camp de concentration de Buchenwald se sont libérés par leurs propres moyens le 11 avril 1945.

Cette opération débute le 8 avril 1945 au moment où les déportés envoient un signal de détresse à l'armée américaine qui avait interrompu son avancé à Gotha.

Dans ce signal, les prisonniers déclarent que les SS (soldats allemands) souhaitent les éliminer.

Tout s'accélère le matin du 11 avril quand une troupe de SS part se positionner au nord du camp dans la forêt. De ce fait la communauté militaire internationale du camp ordonna l'alerte appelée « numéro 3 ».

Tous les groupes se positionnèrent alors en fonction du plan prévu à cet effet.

Une mitraillette légère qui faisait partie de l'arsenal clandestin fut installée à la porte centrale du camp. Enfin le commandant des déportés lança l'assaut.

Ils se jetèrent alors sur la clôture électrifiée coupée par le courageux Arthur Ulrich.

Les déportés se lancèrent sur les casernes SS et à l'entrée principale tandis que le reste des déportés les couvraient à l'arrière. Ils détruisirent les barbelés et saisirent les armes (mitrailleuses, lance roquettes, fusils d'assaut).

A 16h les déportés eurent raison de la résistance et firent 220 prisonniers.

Ils les remirent aux troupes américaines et c'est ainsi que 21000 détenus furent libérés par leurs propres moyens.

Quelques jours après, les Américains arrivent dans un camp déjà libéré.

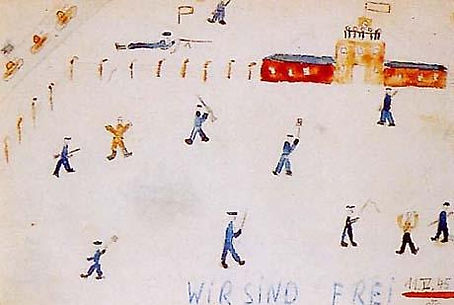

Dessin d'enfant retraçant le soulèvement de Buchenwald

2) Des cas de libérations individuelles pendant les marches de la mort ou par évasion. Ils finissent par rejoindre les Alliés.

3) Des déportés abandonnés par les nazis au moment de l'évacuation et des marches de la mort.

4) La libération par les Alliés :

Les Alliés imposent leur autorité dans le camp. Les détenus ne sont pas encore vraiment libres car il s'agit de contenir les épidémies de dysenterie et de typhus.

B) La découverte et la libération des camps par les Alliés :

1) A l'Est, par l'armée soviétique :

L'armée soviétique à l'Est est plus en avance que celle des Alliés à l'Ouest. C'est donc elle qui procède aux premières libérations.

Mais pour les Soviétiques, il s'agit davantage de découvertes que de libérations : l'armée soviétique découvre les camps sur son passage.

L'exemple de la Libération d'Auschwitz :

La mission de libération d'Auschwitz fut confiée aux soldats de la 60e armée du premier Front ukrainien qui poursuivait son offensive sur la rive gauche de la Vistule : de Cracovie dans la direction de la région industrielle de Haute-Silésie. En collaboration avec les autres armées soviétiques, elle devait encercler cette région et forcer l'armée allemande à quitter précipitamment ces territoires.

« Le 26 janvier 1945, les troupes soviétiques traversèrent la Vistule. Le samedi 27 janvier 1945, dans la matinée, les premiers éclaireurs de la division arrivèrent dans la partie-est d'Oswiecim sur le terrain du sous-camp d'Auschwitz-Monowitz. Les soldats de l'Armée rouge parvinrent à midi, le 27 janvier au centre de la ville. Dans l'après-midi, ils se diluèrent dans les zones du camp-mère et du camp de Birkenau mais, dans le premier d'entre eux, ils rencontrèrent une résistance de la part des troupes allemandes en repli. Cette résistance fut rapidement brisée. Le camp-mère d'Auschwitz ainsi que le camp de Birkenau étaient libérés aux alentours de 15 heures.

Les souvenirs et les témoignages des détenus rendent mieux compte de l’atmosphère qui régna au KL Auschwitz au moment de la libération. L'un des détenus décrivit ainsi ses sentiments : « Nous avions entendu la détonation d'une grenade près de rentrée du camp. Nous avons tout de suite regardé à l’extérieur et nous avons vu plusieurs éclaireurs soviétiques qui s'avançaient vers nous, les carabines prêtes à tirer. En un instant, sur des perches nous avons attaché des draps avec des morceaux de tissu rouge en forme de croix. En nous voyant, les éclaireurs ont baissé les armes et un accueil chaleureux et spontané a eu lieu. Comme je connaissais le russe, j'ai dit à l’un des éclaireurs : « Bonjour à vous, vainqueurs et libérateurs ! » En réponse, nous avons entendu : « Vous êtes libres enfin ! ».

Au total, lors des combats pour la libération du camp de Monowitz, du camp-mère, de celui de Birkenau, de la ville et des environs d'Auschwitz, 231 soldats soviétiques furent tués et […] 66 soldats [...] périrent dans les combats dans la zone du camp.

Dans le camp-mère d’Auschwitz, à Birkenau et dans le camp d'Auschwitz-Monowitz, 7 000 détenus survécurent jusqu'à la libération. Un nombre de détenus difficile à déterminer (probablement environ 500), avaient été libérés autour du 27 janvier dans les sous-camps d'Althammer à Stara Kuznia, de Blechhammer à Blachownia Slaska, d'Eintrachthütte à Swietochlowice, dans celui de Fürstengrube à Wesola, de Janinagrube à Libiaz, de Jawischowitz à Jawiszowice et dans le camp de Neu Dachs à Jaworzno. […]

Sur le terrain des camps d'Auschwitz et de Birkenau, les soldats soviétiques trouvèrent près de 600 corps de détenus assassinés par les SS au moment de l’évacuation du camp ou décédés des suites de leur épuisement. Cependant, ce ne furent pas les seules traces des crimes que les soldats retrouvèrent dans le camp. Une partie des détenus d'Auschwitz, qui étaient dans un état de santé relativement satisfaisant, quittèrent immédiatement le camp pour retrouver leur famille. »

Extraits de Andrzej Strzelecki, « L’évacuation, la liquidation et la libération du camp », dans Franciszek Piper et Teresa Swiebocka (dir.), Auschwitz, camp de concentration et d’extermination, Musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau, 1994, pages 305-306

Fraternisation à Auschwitz

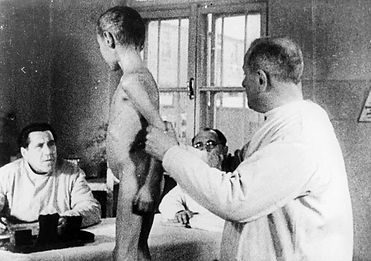

La prise en charge médicale à Auschwitz

Témoignage de Francine Christophe :

Née en 1933, dans une famille juive, fille de prisonnier de guerre, Francine Christophe est arrêtée à l’âge de 9 ans avec sa mère. Internée en prison et dans divers camps vichystes, elle sera déportée à 11 ans dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Elle est évacuée par les nazis dans un train, comme otage ou monnaie d'échange, vers Tröbitz en Saxe et libérée par des cavaliers mongols de l'armée soviétique. Sa mère est atteinte du typhus. Les Soviétiques mettent en place un hôpital militaire de fortune. Elles seront envoyées à Paris, à l'hôtel Lutetia.

L'armée soviétique prend des photos et fait des films mais dans un objectif de propagande

Exemple : le camp de Maïdaneck, un des premiers camps découverts par les soviétiques en juillet 1944. Les SS ont déjà évacué la plus grande partie des prisonniers pour effacer leurs traces , les documents ont été détruits, des bâtiments incendiés. Mais il reste encore des bâtiments, notamment des chambres à gaz, preuve de la Solution finale.

Dans ce camp deux hommes soviétiques filment : Roman Karmen et Vladimir Souchtchinski

Roman Karmen

Exemple de photographie prise à Maïdaneck par les Soviétiques

Photographie prise par Vladimir Souchtchinski : Le chirurgien en chef des armées Nikolaï Bourdenko (1876-1946, premier à droite), membre de la Commission extraordinaire d’État, devant une rangée de cadavres exhumés en août 1943 à Orel

Les Soviétiques sont donc au courant avant les Alliés de l'Ouest de ce qui se passe dans les camps

Exemple : le soldat russe qui découvre Auschwitz : IVAN SOROKOPOUND

Né en Ukraine en 1924, le sergent- mitrailleur Ivan Sorokopoud, du 507e régiment de fusiliers de l'armée Rouge, se trouvait depuis six mois au front lorsque son unité a atteint la zone concentrationnaire.

« - Comment êtes-vous arrivés dans le camp d'Auschwitz?

Mon régiment couvrait le flanc nord de l'avance de la 60e armée qui, après avoir pris Cracovie le 19 janvier, marchait vers Ostrawa en Tchécoslovaquie. Les Allemands reculaient sans s'accrocher au terrain. Dans la journée du 27 janvier nous avons pris position à 3 km d'Auschwitz. Le commandement a désigné 15 hommes pour voir ce qui se passait à l'intérieur du camp. »

Vos commissaires politiques vous ont-ils expliqué de quoi il s'agissait?

«Non. Ils ne se sont pas manifestés. Mais par les rumeurs nous savions que c'était un camp semblable à celui de Maïdanek où notre division était passée. Ceux qui y étaient entrés disaient qu'ils avaient été horrifiés par ce qu'ils y avaient vu, nous nous doutions que nous allions, nous aussi, être confrontés à un spectacle horrible. »

Dans quelle intention votre commandement a-t-il dépêché vers le camp ce détachement de 15 hommes? Etait-ce une patrouille militaire ou un exercice politique?

«Ils devaient bien avoir une idée derrière la tête mais nous n'avons pas été mis dans le secret.

Notre camion nous a amenés jusqu'au portail, devenu célèbre, avec son inscription «Arbeit macht frei». J'avais déjà vu des prisonniers, réduits au dernier degré de la misère. C'était des prisonniers de guerre soviétiques qui traversaient sous escorte allemande notre village où j'ai vécu sous l'occupation nazie de 1941 au début de 1943. Un jour ma mère avait voulu distribuer de la nourriture à une colonne. Ils s'étaient jetés sur elle en cherchant à s' arracher ce qu'elle voulait leur donner. Ils avaient failli la piétiner. Cette image, je l'avais devant les yeux au fur et à mesure que nous nous rapprochions du camp. Je m'attendais à quelque chose de semblable. Or ce que j'ai vu allait au-delà de l'imaginable, à tel point que le souvenir de ce spectacle me secoue encore. Les mots me manquent pour décrire l'effet qu'il produisit sur moi: quelque chose entre peur et dégoût, dégoût et pitié. Sentiment d' impuissance et culpabilité de ne pouvoir rien faire, honte d'être nous-mêmes si pleins de vie et soulagement d'avoir reçu l'ordre de ne rien entreprendre.

En passant le portail nous avons vu une douzaine de squelettes vivants qui se déplaçaient avec peine. A travers les trous de leurs haillons transparaissaient leurs membres et leurs corps décharnés. Dans leur cas, l'expression «n'avoir que la peau sur les os», n'était pas une image, mais l'exacte réalité. Une odeur putride se dégageait de ces morts-vivants. Ils étaient sales au-delà de toute description. Les yeux semblaient énormes et mangeaient tout le visage. Les pupilles étaient anormalement dilatées. Il en émanait un regard inhumain, animal, indifférent à ce qui les entourait. Etaient-ils fous?

27 janvier 1945

Le 27 janvier au matin, nos troupes ont libéré Auschwitz et Birkenau, les deux plus grands camps de concentration. Les Allemands se sont enfuis. Il restait près de 10.000 détenus dans ces camps au moment de la libération. Selon les habitants de la région, le camp de la mort Auschwitz avait été créé au printemps 1940. On brûlait les prisonniers dans cinq crématoriums. Beaucoup étaient pendus. Le camp, entouré de plusieurs rangées de barbelés sous haute tension, était gardé par des soldats SS commandés par le capitaine SS Hess. Le premier convoi de prisonniers, 5.000 à 6.000 juifs, est arrivé de Varsovie en juillet 1940. En période d'afflux massif de prisonniers, 10.000 à 15.000 personnes étaient exterminées chaque semaine dans les chambres à gaz. (...) Les prisonniers mouraient en masse de faim et de soif. Ils recevaient 200 grammes de pain et un bol de brouet par jour. En 1942 six Polonais se sont enfuis du camp. En représailles, les Allemands ont exécuté des milliers de prisonniers. Tous les matins, des centaines de prisonniers dévêtus étaient conduits dans les chambres à gaz. Les Allemands se délectaient des souffrances de ces malheureux à travers des fenêtres spécialement aménagées. Un tableau effrayant.

La fumée des fours et la puanteur se répandaient sur des dizaines de kilomètres. Au début de 1945, tous les juifs ont été exterminés. Pour effacer les traces de leurs crimes, les Allemands ont dynamité le camp et exécuté tous les témoins.

28 janvier 1945

Le camp de concentration d'Auschwitz, Auschweigen allemand, comporte en fait 5 camps et prisons. Plusieurs milliers de prisonniers de tous les pays d'Europe y sont encore. On trouve beaucoup de prisonniers sur les routes des environs. Ils sont complètement exténués, ils pleurent et remercient l'armée Rouge. Il y a des gens de toutes les nationalités. Mais je n'ai presque pas vu de juifs. Les prisonniers disent qu'ils ont été exterminés. (...) 29 janvier 1945

Une commission spéciale a répertorié les crimes horribles commis par les monstres allemands dans le camp d'Auschwitz. Cela dépasse toutes les atrocités connues jusqu'à présent.

Selon les dépositions des prisonniers libérés, 4,5 à 7 millions de personnes ont été exterminées en quatre ans et demi. Certains jours, 25.000 à 30.000 personnes, en premier lieu des juifs de tous les pays d'Europe, étaient exterminées. Environ 8.000 prisonniers ont été évacués en Allemagne avant l'arrivée de l'armée Rouge. Les Allemands ont dynamité les fours, dispersé les cendres dans les champs, et tassé la terre qui recouvre les charniers. »

D'autres camps ne sont pas filmés car trop détruits : Treblinka, Sobibor.

Témoignage de Vassili Grozman : L'enfer de Treblinka : carnets de guerre de Moscou à Berlin

« Treblinka, septembre 1944

Nous sommes arrivés au camp de Treblinka au début de septembre, treize mois après le soulèvement. La fabrique de mort a fonctionné treize mois, et pendant treize mois les Allemands se sont appliqués à en effacer les traces.

Tout est calme. A peine si l'on entend bruire le sommet des pins, le long de la voie ferrée. Ces pins, ce sable, cette vieille souche, des millions d'yeux les ont regardés des wagons qui s'avançaient lentement vers le quai. On entend crisser doucement la cendre, les scories pulvérisées sur la route noire, bordée soigneusement, à la manière allemande, de pierres peintes en blanc. Nous entrons dans le camp, nous foulons le sol de Treblinka. Les cosses de lupin se fendent dès qu'on les touche, avec un tintement léger; des millions de graines se répandent sur la terre. Le bruit qu'elles font en tombant et celui des cosses qui s'entr'ouvrent se fondent en une mélodie triste et douce, comme si nous arrivait du fond de la terre - lointain, ample et mélancolique - le glas de petites cloches. La terre ondule sous les pieds, molle et grasse comme si elle avait été arrosée d'huile de lin - la terre sans fond de Treblinka, houleuse comme une mer. Cette étendue déserte qu'entourent des barbelés a englouti plus d'existences humaines que tous les océans et toutes les mers du globe depuis qu'existe le genre humain.

La terre rejette des fragments d'os, des dents, divers objets, des papiers. Elle ne veut pas être complice.

Les choses s'échappent du sol qui se fend, de ses blessures encore béantes : chemises à moitié consumées, culottes, chaussures, porte-cigares verdissants, rouages de montres, canifs, blaireaux, chandeliers, chaussons en d'enfants à pompons rouges, serviettes brodées d Ukraine, dentelles, ciseaux, dés, corsets, bandages. Plus loin des monceaux d'ustensiles : timbales d'aluminium, tasses, poêles, casseroles, marmites, pots, bidons, cantines, gobelets d'enfant en ébonite... Plus loin encore, une main semble avoir tiré de la terre boursouflée des passeports soviétiques à demi carbonisés, des carnets de route en bulgare, des photographies d'enfants de Varsovie et de Vienne, des lettres puériles, des vers écrits sur la feuille jaune d'un livre d'heures, des cartes de ravitaillement d'Allemagne... Et partout des flacons à parfum, verts, bleus ou roses... Une horrible odeur de décomposition règne en ces lieux, dont rien n'a pu triompher : ni le feu, ni le soleil, ni les pluies, ni la neige, ni les vents. Et toutes ces choses sont devenues la proie d'essaims de moucherons.

Nous continuons d'avancer sur cette terre où le pas s'enfonce; tout à coup, nous nous arrêtons. Des cheveux épais, ondulés, couleur de cuivre, de beaux cheveux de jeunes filles piétinés, puis des boucles blondes, de lourdes tresses noires sur le sable clair, et d'autres, d'autres encore. Le contenu d'un sac, d'un seul sac de cheveux, a dû se répandre là... C'était donc vrai ! L'espoir, un espoir insensé, s'effondre : ce n'était pas un rêve ! Les cosses de lupin continuent de rendre leur son clair et les graines de tomber, et on croirait toujours entendre monter de dessous terre le glas d'un nombre infini de petites cloches. Il semble que le coeur va cesser de battre, contracté par une amertume, une douleur, une angoisse trop fortes. »

Même dans ces camps détruits, on trouve des traces : fragments d'os, de papiers, etc...

Pourtant l'Ouest n'est pas tout de suite au courant : ignorance voulue ou volonté de l'URSS de ne pas tout dire ?

A l'Ouest, on ne saura vraiment qu'avec la libération de Dachau

2) La libération des camps par les Alliés de l'Ouest :

Exemple : le camp de Dachau.

Après le départ des responsables SS et des gardiens du camp, une autre unité SS prit en charge la garde du camp de prisonniers le 28 avril 1945. Ce même jour, le délégué de la Croix-Rouge internationale, Victor Maurer, négocia la reddition du camp aux troupes américaines. Celles-ci reçurent l’ordre le 29 avril de prendre en charge le camp de concentration de Dachau. Un régiment avancé de la VIIe armée, dirigé par le général de brigade Henning Linden (42e division d’infanterie « Rainbow ») et accompagné de quelques journalistes s’acquitta de cette tâche devant l’entrée du camp SS. C’est le commandant en place, Heinrich Wickert, qui lui remit le camp. Sensiblement au même moment, un régiment de la 45e division d’infanterie américaine « Thuderbird » sous le commandement du Lt. Col. Felix L. Sparks, s’était rapproché du camp par le côté ouest. Là, les hommes découvrirent un train rempli de morts. On assista à un échange de balles avec des unités SS et à l’exécution de soldats SS. Les deux régiments américains se rencontrèrent devant la Jourhaus. Les prisonniers, qui avaient attendu dans l’angoisse et le désespoir, se précipitèrent pour saluer avec enthousiasme leurs libérateurs.

Cette libération est nommée le « massacre de Dachau » du fait de l'extermination de la quasi totalité des SS par les Américains.

Un SS mis à mort

Témoignages :

Extraits du rapport de Victor Maurer, représentant de la Croix-Rouge suisse, sur la remise du camp de Dachau aux Américains le 18 avril 1945 (archives du Comité de la Croix-Rouge internationale)

« Comme on peut se l’imaginer, la nuit fut très agitée, le vacarme des combats se rapprochant de plus en plus. […] Lorsque j’arrivai à l’entrée du camp, vers 10 heures 30, je tombai sur des soldats montant la garde, en tenue de guerre, le drapeau blanc flottant en haut de l’un des principaux miradors. […] Un lieutenant, dénommé Wickert, était le seul officier du camp, avec environ 130 soldats, par la suite, j’appris que tous les officiers avaient pris la fuite pendant la nuit. J’ai parlé avec M. Wickert jusqu’à la reddition du camp. Tout d’abord, il semblait être très enclin à abandonner, avec ses hommes, le camp renfermant quelque 35 000 à 40 000 prisonniers. Je réussis à grand peine à le convaincre de changer d’avis. Je pris un manche à balais et y fixai un bout de tissu blanc. Je demandai à l’officier allemand de me suivre et nous quittâmes l’entrée principale du camp, les projectiles sifflant autour de nous. Quelques instants plus tard, je vis arriver une petite unité motorisée américaine et j’attirai son attention sur nous en agitant le drapeau blanc. »

Extraits du rapport du général de brigade Henning Linden au général commandant la 42e division sur la remise du camp de concentration de Dachau aux forces armées des Etats-Unis le 2 mai 1945 :

« J’arrivai le 29 avril vers 15 heures à Dachau. Alors que nous longions le côté ouest du camp […] nous aperçûmes trois personnes marchant à notre rencontre avec un drapeau blanc. Il s’agissait du représentant de la Croix-Rouge suisse et de deux SS, qui se présentèrent comme étant le commandant du camp et son adjoint. Ils nous dirent qu’ils étaient arrivés au camp dans la nuit du 28 pour prendre la relève des anciens responsables et remettre le camp aux Américains. Le représentant de la Croix-Rouge, servant d’interprète, expliqua qu’environ 100 gardiens SS se trouvaient au camp qui, à l’exception des hommes occupant le mirador, avaient rendu les armes. Il dit avoir donné l’instruction d’arrêter le feu. Il ajouta que 42 000 prisonniers de guerre à moitié fous, dont beaucoup étaient atteints de typhus, se trouvaient dans le camp et qu’on avait besoin d’environ 50 hommes pour remplacer les gardiens. Il me demanda si j’étais officier de l’Armée américaine. Je répondis : « Oui, je suis l’adjoint du commandant de la 42e division et j’accepte la reddition du camp à l’Armée américaine, au nom de la Division Rainbow ».

Extraits du catalogue de l’exposition Le camp de concentration de Dachau entre 1933 et 1945.

La libération du camp de Mauthasen :

Le 5 mai 1945, le camp de Mauthausen fut libéré par la 11° division blindée de la 3° armée américaine. À ce moment, la plupart des gardes SS avaient quitté le camp de Mauthausen, mais 30 qui étaient restés furent lynchés par les prisonniers.

L'arrivée des Américains à Mauthausen

Témoignage d'un soldat américain à Mauthasen :

Albert J. Kosiek sert dans la 11e division blindée à partir de novembre 1942 et jusqu'à ce que la division soit dissoute.

« Au‑dessus de la porte il y avait une plate-forme qui surplombait une vaste cour. Sur le côté de la plate-forme étaient peints les drapeaux des 31 nations représentées dans le camp. Nous nous débrouillâmes pour obtenir que tous les gens viennent dans la cour et avec un représentant de chaque nation parlant anglais, nous montâmes sur la plate‑forme. Je rassemblai les représentants et leur demandai d'expliquer à leurs compatriotes qu'ils devaient rester dans leurs quartiers parce qu'ainsi il me serait plus facile de débarrasser de ses gardes allemands le camp qui passerait ensuite sous le contrôle de l'armée américaine. Pendant que je parlais aux représentants, quelques détenus constituaient un orchestre dans la cour. Le premier représentant à parler était polonais. Quand il eut fini, il demanda trois hourras pour les Américains et les acclamations éclatèrent. Chaque représentant procéda de la même manière et au bout de 45 minutes tous les orateurs avaient fini. L'orchestre joua alors "The Star Spangled Banner" et mon émotion était si forte que ce chant prit soudain pour moi un sens qu'il n'avait jamais eu auparavant. Beaucoup de prisonniers pleuraient en regardant notre section qui écoutait en présentant les armes. A la fin, nous découvrîmes que le capitaine de la Marine avait appris notre hymne national à l'orchestre juste le soir précédent. Les gens se montrèrent coopératifs et restèrent dans la cour ou retournèrent à leurs quartiers.

A l'arrière de la cour se trouvaient des masses de corps entassés. On n'aurait pas pu penser qu'il s'agissait d'êtres humains si l'on n'avait pas reconnu certains traits. Ils avaient été rongés par des rats et personne ne semblait s'en soucier. Ensuite on nous montra l'endroit où étaient gazés les gens, puis où ils étaient brûlés dans de grands fours. On nous dit que des Américains avaient été fusillés car ils voulaient avoir l'honneur d'être fusillés plutôt que d'être gazés ou exécutés d'autres manières. Lorsqu'ils gazaient les femmes et les enfants, ils leur faisaient croire qu'ils allaient prendre une douche. Les Allemands leur fournissaient un morceau de savon et une serviette. Une fois dans la salle de douche ils faisaient couler l'eau pendant une minute puis ils faisaient arriver le gaz par des tuyauteries débouchant à la base du mur. De ma vie je n'avais vu autant de morts gisant partout. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais pu croire si je ne les avais vues de mes propres yeux. Je ne pensais pas que des êtres humains puissent traiter d'autres êtres humains pareillement. Devant les vivants, je me demandais ce qui avait pu les maintenir en vie. Ils n'avaient plus que la peau et les os. »

Ulcérés par ce qu'ils voient, les Américains ne vont hésiter à mettre les civils allemands face à leur responsabilité. Ainsi, après la libération de Buchenwald,

les habitants de la ville voisine de Weimar, distante d'environ 5 km, sont réquisitionnés pour l'évacuation des corps de déportés, la plupart d'entre eux disant qu'ils ignoraient ce qui se passait alors à Buchenwald. Le commandement américain a souhaité que des notables de Weimar se rendent au camp, le 16 avril 1945 afin que chacun puisse constater l'horrible réalité du régime porté au pouvoir en 1933.

C) La réaction des déportés au moment de la libération :

Comme on le constate dans les différents témoignages, les réactions des déportés au moment de leur libération varient.

Bien sûr ils sont soulagés et heureux pour la majeure partie.

Hourras à Dachau

D'autres règlent leur compte avec les gardiens et les massacrent parfois.

Un déporté accuse, à Buchenwald

Ils sont le plus souvent si malades et si affaiblis, qu'ils ne réagissent pas et semblent indifférents ou apathiques.

Après la libération, à Auschwitz