II. La découverte du système concentrationnaire : faire connaître au monde l'horreur.

A) Une connaissance mise au service de la propagande

Pour les Soviétiques , il s'agit surtout de montrer la souffrance du peuple soviétique, de motiver les troupes et la population civile, car à l'Est les camps détiennent de nombreux prisonniers soviétiques. Mais on tait le génocide juif.

Pour les Américains , il s'agit de démontrer la supériorité des systèmes démocratiques sur les fascismes.

C'est pour cela, par exemple, qu'ils font venir la population allemande civile dans certains camps , comme vu précédemment.

B) Préparer les procès des nazis et des collaborateurs :

Le procès de Nuremberg mis en place par les puissances alliées contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, crimes contre la paix, crime de guerre et crimes contre l'humanité, se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946 et constitue la première mise en oeuvre d'une juridiction pénale internationale.

Ce procès se déroule sous la juridiction du Tribunal militaire international siégeant à Nuremberg.

Plusieurs gouvernements comme celui des Etats-unis, du Royaume-uni, de l'Irlande vont contribuer à ce que nazis et collaborateurs soient jugés.

Ce procès, parce qu'il est international, va permettre de faire découvrir au monde entier ce qu'est le système concentrationnaire nazi.

Les Alliés rassemblent les preuves et les témoignages pour préparer ces procès.

De nombreuses preuves vont être apportées par les Américains qui les rapportent après la libération des camps. Mais certains documents ont suivi des voies différentes, comme le journal d'Hans Frank ( gouverneur général en Pologne et surnommé le « bourreau de la Pologne »), remis directement à ses gardiens. Le versement de tous ces documents au procès va révéler des secrets diplomatiques et militaires. Les documents sont photocopiés par les documentalistes, puis une des copies sera considérée comme l’original au procès.

En dix mois, 94 témoins sont entendus : 61 pour l’accusation, 33 pour la défense. La plus grande partie d'entre eux n'est interrogée que pour confirmer les éléments cités dans les documents produits. Au bout de quatre mois de procès, le premier accusé prend enfin la parole, en tant que témoin de son propre procès : c’est Göring, qui dépose le témoignage des accusés.

Témoignage de Marie-Claude Valliant-Couturier au procès de Nuremberg :

Déportée, elle raconte toute son histoire devant ceux qu'ils l'ont torturée.

Marie-Claude Vaillant-Couturier est une femme politique française, communiste, résistante née le 3 novembre 1912 à Paris et décédée le 11 décembre 1996 à Paris. Originaire d'un milieu bourgeois et artiste, elle devient militante communiste et travaille au journal L'Humanité comme reporter-photographe. Engagée dans la Résistance, elle est déportée à Auschwitz en 1943 puis transférée à Ravensbrück , reste plusieurs semaines après sa libération afin d'aider des malades intransportables.

Marie-Claude Vaillant-Couturier, témoin au procès de Nuremberg

Couverture du magazine Regards, n° 27, 8 février 1946.

« M. DUBOST.‑ Vous avez été arrêtée et déportée. Pouvez-vous faire votre témoignage ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ J'ai été arrêtée le 9 février 1942 par la Police française de Pétain, qui m'a remise aux autorités allemandes au bout de six semaines.

Je suis arrivée le 20 mars à la prison de la Santé, au quartier allemand. J'ai été interrogée le 9 juin 1942. A la fin de mon interrogatoire, on a voulu me faire signer une déclaration qui n'était pas conforme à ce que j'avais dit. Comme j'ai refusé de la signer, l'officier qui m'interrogeait m'a menacée, et comme je lui ai dit que je ne craignais pas la mort ni d'être fusillée, il m'a dit : « Mais nous avons à notre disposition des moyens bien pires que de fusiller les gens pour les faire mourir » , et l'interprète m'a dit: « Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous allez partir dans un camp de concentration allemand ; on n'en revient jamais. »

[...]

M. DUBOST.‑ Vous êtes partie à Auschwitz à quel moment ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Je suis partie pour Auschwitz le 23 janvier et arrivée le 27.

M. DUBOST.‑ Vous faisiez partie d'un convoi ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Je faisais partie d'un convoi de 230 Françaises. Il y avait parmi nous Danielle Casanova qui est morte à Auschwitz, Maï Politzer, qui est morte à Auschwitz, Hélène Solomon. Il y avait de vieilles femmes...

M. DUBOST.‑ Combien êtes-vous revenues sur 230

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ 49. Il y avait dans le transport de vieilles femmes ; entre autres, je me souviens d'une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari, qu'elle gardait en souvenir et qu'elle n'avait pas déclaré pour qu'on ne le lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz.

LE PRÉSIDENT.‑ Vous avez dit que seulement 49 étaient revenues. Voulez-vous dire que seulement 49 sont arrivées à Auschwitz ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Non, seulement 49 sont revenues en France.

Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz.

Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans, une élève de lycée, Claudine Guérin. Elle est morte également à Auschwitz. Il y avait aussi deux femmes qui avaient été acquittées par le Tribunal militaire allemand elles s'appellent Marie Alonzo et Marie-Thérèse Fleuri elles sont mortes à Auschwitz.

Le voyage était extrêmement pénible, car nous étions 60 par wagon et l'on ne nous a pas distribué de nourriture ni de boissons pendant le trajet. Comme nous demandions aux arrêts aux soldats lorrains enrôlés dans la Wehrmacht qui nous gardaient si l'on arrivait bientôt, ils nous ont répondu « Si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressées d'arriver ».

Nous sommes arrivées à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosses pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d'Auschwitz, dans une immense plaine, qui, au mois de janvier était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Nous sentions tellement qu'il y avait peu de chance d'en ressortir ‑ car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail ‑ qu'en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage.

M. DUBOST.‑ Que savez-vous du transport des Juifs, qui est arrivé presque en même temps que vous, venant de Romainville ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Quand nous avons quitté Romainville, on avait laissé sur place les Juives qui étaient à Romainville en même temps que nous ; elles ont été dirigées vers Drancy et sont arrivées à Auschwitz où nous les avons retrouvées trois semaines plus tard, trois semaines après nous. Sur 1 200 qu'elles étaient, il n'en est entré dans le camp que 125, les autres ont été dirigées sur les gaz tout de suite. Sur ces 125, au bout d'un mois, il n'en restait pas une seule.

Les transports se pratiquaient de la manière suivante au début, quand nous sommes arrivées : quand un convoi de Juifs arrivait, on sélectionnait : d'abord les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants qu'on faisait monter en camions, ainsi que les malades ou ceux qui paraissaient de constitution faible. On ne prenait que les jeunes femmes et jeunes filles, et les jeunes gens qu'on envoyait au camp des hommes.

Il arrivait, en général, sur un transport de 1 000 à 1 500, qu'il en entrait rarement plus de 250 ‑ et c'est tout à fait un maximum ‑ dans le camp. Le reste était directement dirigé aux gaz.

A cette sélection également, on choisissait les femmes en bonne santé, entre 20 et 30 ans, qu'on envoyait au bloc des expériences, et les jeunes filles et les femmes un peu plus âgées ou celles qui n'avaient pas été choisies dans ce but étaient envoyées au camp où elles étaient, comme nous, rasées et tatouées.

Il y a eu, également pendant le printemps 1944, un bloc de jumeaux. C'était la période où sont arrivés d'immenses transports de Juifs hongrois : 700 000 environ. Le Dr Mengele, qui faisait des expériences, gardait de tous les transports, les enfants jumeaux et en général les jumeaux, quel que soit leur âge, pourvu qu'ils soient là tous les deux. Alors, dans ce bloc, il y avait des bébés et des adultes, par terre. Je ne sais pas, en dehors des prises de sang et des mesures, je ne sais pas ce qu'on leur faisait.

M. DUBOST.‑ Êtes-vous témoin direct de la sélection à l'arrivée des convois ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc où nous habitions était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système : au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement, séparé par deux rangées de fil de fer barbelé. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles, puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort.

Pour rendre l'accueil plus agréable, à cette époque, c'est-à-dire en juin, juillet 1944, un orchestre composé de détenues, toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouait, pendant la sélection à l'arrivée des trains, des airs gais comme La Veuve Joyeuse, La Barcarolle des Contes d'Hoffmann, etc. Alors, on leur disait que c'était un camp de travail, et comme ils n'entraient pas dans le camp, ils ne voyaient que la petite plate-forme entourée de verdure où se trouvait l'orchestre. Evidemment, ils ne pouvaient pas se rendre compte de ce qui les attendait.

Ceux qui étaient sélectionnés pour les gaz, c'est-à-dire les vieillards, les enfants et les mères, étaient conduits dans un bâtiment en briques rouges.

M. DUBOST.‑ Ceux-là n'étaient pas immatriculés ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Non.

M. DUBOST.‑ Ils n'étaient pas tatoués ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Non. Ils n'étaient même pas comptés.

M. DUBOST.‑ Vous avez été tatouée ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Oui. Voyez. (Le témoin montre son bras.) Ils étaient conduits dans un bâtiment en briques rouges qui portait les lettres « Bad », c'est-à-dire « bains ». Là, au début, on les faisait se déshabiller, et on leur donnait une serviette de toilette avant de les faire entrer dans la soi-disant salle de douches. Par la suite, à l'époque des grands transports de Hongrie, on n'avait plus le temps de jouer ou de simuler. On les déshabillait brutalement et je sais ces détails car j'ai connu une petite Juive de France, qui habitait avec sa famille place de la République...

M. DUBOST.‑ A Paris ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ A Paris... qu'on appelait la petite Marie et qui était la seule survivante d'une famille de neuf. Sa mère et ses sept frères et sœurs avaient été gazés à l'arrivée. Lorsque je l'ai connue, elle était employée pour déshabiller les bébés avant la chambre à gaz. On faisait pénétrer les gens, une fois déshabillés, dans une pièce qui ressemblait à une salle de douches, et par un orifice dans le plafond on lançait les capsules de gaz. Un SS regardait par un hublot l'effet produit. Au bout de cinq à sept minutes, lorsque le gaz avait fait son oeuvre il donnait le signal pour qu'on ouvre les portes. Des hommes avec des masques à gaz ‑ ces hommes étaient des détenus -pénétraient dans la salle et retiraient les corps. Ils nous racontaient que les détenus devaient souffrir avant de mourir, car ils étaient agrippés les uns aux autres en grappes et on avait beaucoup de mal à les séparer.

Après cela, une équipe passait pour arracher les dents en or et les dentiers. Et encore une fois, quand les corps étaient réduits en cendres, on passait encore au tamis pour essayer de récupérer l'or.

Il y avait à Auschwitz huit fours crématoires. Mais à partir de 1944, ce n'était pas suffisant. Les SS ont fait creuser par les détenus de grandes fosses dans lesquelles ils mettaient des branchages arrosés d'essence qu'ils enflammaient. Ils jetaient les corps dans ces fosses. De notre bloc, nous voyions, à peu près trois quarts d'heure ou une heure après l'arrivée d'un transport, sortir les grandes flammes du four crématoire et le ciel s'embraser par les fosses.

Une nuit, nous avons été réveillées par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin, par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando (le commando des gaz) que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises.

M. DUBOST.‑ Pouvez-vous parler des sélections, s'il vous plait, qui étaient faites à l'entrée de l'hiver ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Chaque année, vers la fin de l'automne, on faisait dans les Revier de grandes sélections. Le système semblait être le suivant ‑ je dis cela parce que, sur le temps que j'ai passé à Auschwitz, j'ai pu en faire la constatation, et d'autres qui sont restées encore plus longtemps que moi ont fait la même constatation.

Au printemps, à travers toute l'Europe, on raflait des hommes et des femmes, qu'on envoyait à Auschwitz. On ne gardait que ceux qui étaient assez forts pour travailler tout l'été. Pendant cette période, naturellement, il en mourait tous les jours. Mais les plus robustes, qui arrivaient à tenir six mois, étaient au bout de ce temps si épuisés qu'ils entraient à leur tour au Revier. C'est à ce moment-là qu'on faisait de grandes sélections, en automne, pour ne pas avoir à nourrir pendant l'hiver des bouches inutiles. Toutes les femmes qui étaient trop maigres étaient envoyées au gaz, toutes celles qui avaient des maladies un peu longues. Mais on gazait les Juives pour presque rien : par exemple, on a gazé celles du bloc de la gale, alors que chacun sait que la gale se guérit en trois jours si on la soigne. Je me souviens du bloc des convalescentes du typhus où, sur 500 malades, on en a envoyé 450 aux gaz.

[...]

M. DUBOST.‑ Voulez-vous parler des camps de Tziganes ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Il y avait à côté de notre camp, de l'autre côté des fils de fer barbelés séparés par t rois mètres, deux camps, un camp de Tziganes qui a été, en 1944, vers le mois d'août, entièrement gazé.

C'était des Tziganes de toute l'Europe, y compris de l'Allemagne. Également de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelait le « camp familial ». C'étaient des Juifs de Theresienstadt, du ghetto de Theresienstadt, qui avaient été conduits là-bas, et, contrairement à nous, ils n'étaient ni tatoués, ni rasés, on ne leur enlevait pas leurs vêtements, ils ne travaillaient pas. Ils ont vécu comme cela six mois, et au bout de six mois, on a gazé tout le « camp familial » . Cela représentait à peu près 6 000 ou 7 000 Juifs et, quelques jours après, d'autres grands transports sont arrivés de Theresienstadt également, avec des familles, et, au bout de six mois également, elles ont été gazées comme les premières.

M. DUBOST.‑ Voudriez-vous, Madame, donner quelques précisions sur ce que vous avez vu lorsque vous étiez sur le point de quitter ce camp, et dans quelles conditions vous l'avez quitté ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Nous avons été mises en quarantaine avant de quitter Auschwitz.

M. DUBOST.‑ A quelle époque était-ce ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Nous avons été dix mois en quarantaine, du 15 juillet 1943, oui, jusqu'en mai 1944, et puis nous sommes retournées pendant deux mois dans le camp et ensuite, nous sommes parties pour Ravensbrück.

M. DUBOST.‑ C'étaient toutes les Françaises survivantes de votre convoi ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Oui, toutes les Françaises survivantes de notre convoi. Nous avons appris, par les Juives arrivées de France vers juillet 1944, qu'une grande campagne avait été faite à la radio de Londres où l'on parlait de notre transport, en citant Maï Politzer, Danielle Casanova, Hélène Solomon‑Langevin, et moi-même, et à la suite de cela, nous savons que des ordres ont été donnés de Berlin d'effectuer le transport de Françaises dans de meilleures conditions.

Nous avons donc été en quarantaine. C'était un bloc situé en face du camp, à l'extérieur des fils de fer barbelés. Je dois dire que c'est à cette quarantaine que les survivantes doivent la vie, car au bout de quatre mois nous n'étions plus que 52. Il est donc certain que nous n'aurions pas survécu dix-huit mois de cette vie, si nous n'avions pas eu ces dix mois de quarantaine. Cette quarantaine était faite parce que le typhus exanthématique régnait à Auschwitz. On ne pouvait quitter le camp pour être libérée ou transférée dans un autre camp, ou pour aller au Tribunal, qu'après avoir passé quinze jours en quarantaine, ces quinze jours étant la durée d'incubation du typhus exanthématique. Aussi, dès que les papiers arrivaient, annonçant qu'une détenue serait probablement libérée, on l'envoyait en quarantaine, où elle restait jusqu'à ce que l'ordre de libération soit signé. Cela durait parfois plusieurs mois, mais au minimum quinze jours.

Or, durant cette période, il y a eu une politique de libération des détenues de droit commun et des asociales allemandes, pour les envoyer comme main-d’œuvre dans les usines d'Allemagne. Il est donc impossible d'imaginer que, dans toute l'Allemagne, on pouvait ignorer qu'il y avait des camps de concentration, et ce qui s'y passait, puisque ces femmes sortaient de là, et qu'il est difficile de croire qu'elles n'ont jamais parlé. D'autre part, dans les usines où travaillaient des détenues, les Vorarbeiterinnen, c'est-à-dire les contremaîtresses, étaient des civiles allemandes qui étaient en contact avec les détenues, et qui pouvaient leur parler. Les Aufseherinnen d'Auschwitz, qui sont venues après chez Siemens à Ravensbrück comme Aufseherinnen, étaient d'anciennes travailleuses libres de chez Siemens à Berlin, et elles se sont retrouvées avec les contremaîtresses qu'elles avaient connues à Berlin, et elles leur racontaient devant nous ce qu'elles avaient vu à Auschwitz. On ne peut donc pas croire que cela ne se savait pas en Allemagne.

Lorsque nous avons quitté Auschwitz, nous n'en croyions pas nos yeux, et nous avions le cœur très serré en voyant ce petit groupe de 49 que nous étions devenues, par rapport au groupe de 230 qui était entré dix-huit mois plus tôt. Mais nous avions l'impression de sortir de l'enfer, et pour la première fois, un espoir de revivre et de revoir le monde nous était donné.

M. DUBOST.‑ Où vous a-t-on envoyée, Madame ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ En sortant d'Auschwitz nous avons été envoyées à Ravensbrück.

[...]

M. DUBOST.‑ Combien y a-t-il eu de Français dans ce camp?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ De 8 000 à 10 000.

M. DUBOST.‑ Combien y a-t-il eu de femmes en tout ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Au moment de la libération, le chiffre matricule était 105 000 et quelques.

Il y a eu également, dans le camp, des exécutions. On appelait les numéros à l'appel le matin, puis elles partaient à la kommandantur et on ne les revoyait pas. Quelques jours après, les vêtements redescendaient à l'Effektenkammer, où l'on gardait les habits des détenues, et au bout d'un certain temps, leurs fiches disparaissaient des fichiers du camp.

M. DUBOST.‑ Le système de détention était le même à Auschwitz ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER. ‑ A Auschwitz, visiblement le but était l'extermination. On ne s'occupait pas du rendement. On était battu pour rien du tout. Il suffisait d'être debout du matin au soir, mais le fait qu'on porte une brique ou dix briques n'avait pas d'importance. On se rendait bien compte qu'on utilisait le matériel humain esclave, et pour le faire mourir, c'était cela le but ; alors qu'à Ravensbrück le rendement jouait un grand rôle. C'était un camp de triage. Quand des transports arrivaient à Ravensbrück ils étaient expédiés très rapidement, soit dans des usines de munitions, soit dans des poudreries, soit pour faire des terrains d'aviation, et les derniers temps pour creuser des tranchées.

Pour partir dans les usines, cela se pratiquait de la façon suivante : les industriels ou leurs contremaîtres, ou leurs responsables venaient eux-mêmes, accompagnés des SS, choisir et sélectionner. On avait l'impression d'un marché d'esclaves : ils tâtaient les muscles, regardaient la bonne mine, puis ils faisaient leur choix. Ensuite, on passait devant le médecin, déshabillée, et il décidait si on était apte ou non à partir au travail dans les usines. Les derniers temps, la visite au médecin n'était plus que pro forma, car on prenait n'importe qui.

Le travail était exténuant, surtout à cause du manque de nourriture et de sommeil, puisqu'en plus des douze heures effectives de travail, il fallait faire l'appel le matin et le soir... A Ravensbrück même, il y avait l'usine Siemens où l'on fabriquait du matériel téléphonique, et des instruments pour la radio des avions. Puis, il y avait à l'intérieur du camp des ateliers de camouflage d'uniformes et de différents ustensiles utilisés par les soldats. Un de ceux que je connais le mieux...

Pouvez‑vous indiquer au Tribunal dans quel état se trouvait le camp des hommes au moment de la libération et combien il restait de survivants ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Lorsque les Allemands sont partis, ils ont laissé 2 000 femmes malades et un certain nombre de volontaires dont moi-même, pour les soigner ; ils nous ont laissées sans eau et sans lumière ; heureusement les Russes sont arrivés le lendemain. Nous avons donc pu aller jusqu'au camp des hommes et là, nous avons trouvé un spectacle indescriptible ; ils étaient depuis cinq jours sans eau ; il y avait 800 malades graves, trois médecins et sept infirmières qui n'arrivaient pas à retirer les morts de parmi les malades. Nous avons pu, grâce à l'Armée rouge, transporter ces malades dans des blocs propres et leur donner des soins et de la nourriture, mais malheureusement, je ne peux donner le chiffre que pour les Français : il y en avait 400 quand nous avons trouvé le camp, et il n'y en a que 150 qui ont pu regagner la France ; pour les autres, il était trop tard, malgré les soins...

M. DUBOST. Avez-vous assisté à des exécutions et dans quelles conditions étaient-elles faites au camp ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Je n'ai pas assisté aux exécutions, je sais seulement que la dernière qui a eu lieu, c'est le 22 avril, huit jours avant l'arrivée de l'Armée rouge ; on envoyait les détenues, comme je l'ai dit, à la Kommandantur puis leurs vêtements revenaient et on retirait leur carte du fichier.

M. DUBOST.‑ La situation de ce camp était-elle exceptionnelle ? Ou pensez-vous qu'il s'agisse d'un système ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Il est difficile de donner une idée juste des camps de concentration quand on n'y a pas été soi-même, parce qu'on ne peut que citer les exemples d'horreur, mais on ne peut pas donner l'impression de cette lente monotonie, et quand on demande qu'est-ce qui était le pire, il est impossible de répondre, parce que tout était atroce : c'est atroce de mourir de faim, de mourir de soif, d'être malade, de voir mourir autour de soi toutes ses compagnes, sans rien pouvoir faire, de penser à ses enfants, à son pays qu'on ne reverra pas, et par moments nous nous demandions nous-mêmes si ce n'était pas un cauchemar tellement cette vie nous semblait irréelle dans son horreur.

Nous n'avions qu'une volonté pendant des mois et des années, c'était de sortir à quelques-unes vivantes pour pouvoir dire au monde ce que c'est que les bagnes nazis : partout, à Auschwitz comme à Ravensbrück ‑ et mes compagnes qui ont été dans d'autres camps rapportent la même chose ‑ cette volonté systématique et implacable d'utiliser les hommes comme des esclaves, et quand ils ne peuvent plus travailler, de les tuer.

M. DUBOST.‑ Vous n'avez plus rien à déclarer ?

MADAME VAILLANT‑COUTURIER.‑ Non.

[...]

Extraits du témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier sur Auschwitz et Ravensbrück,

procès de Nuremberg, 28 janvier 1946

Témoignage de Guy Kohen :

Arrêté le 28 janvier 1944 dans la Creuse, à l'âge de 20 ans, Guy Kohen est emprisonné à Limoges, transféré le 24 février à Drancy et déporté le 7 mars à Auschwitz. Évacué le 18 janvier 1945 à pied, il parvient à s'évader et est recueilli par les Soviétiques. Rapatrié par mer depuis Odessa, il regagne Paris le 11 mai.

« Sur quinze millions de Juifs que comptait le monde avant cette guerre, seuls neuf millions subsistent aujourd'hui. Six millions des nôtres ne sont plus.

Quel pays dans le monde à un tel deuil à déplorer ?

Quel pays dans le monde a vu disparaître 40 p. 100 de ses enfants ? Les deux tiers des Juifs d'Europe ont été exterminés.

Étant le peuple qui a le plus souffert dans cette guerre, Israël a le droit d'étaler ses blessures.

Durant quatre ans Auschwitz a été le centre d'extermination pour toute l'Europe. Himmler en avait fait son abattoir principal. C'est là qu'ont trouvé la mort une grande partie des Juifs d'Allemagne, de France, de Belgique et presque tous les Juifs de Pologne, d'Hollande et de Grèce.

La fumée, sortant des fours crématoires, qui formait, sous le souffle du vent, des ondulations capricieuses, avait parfois forme humaine. Et ses figures, dernier reste des sacrifiés, nous crient, à nous, les rescapés de cet enfer, elles nous crient : « N'oubliez jamais, souvenez-vous qu'il y eut un jour un Auschwitz sur cette terre, et faites en sorte qu'il n'y en ait plus jamais d'autres.

Dans son témoignage, Guy Kohen dresse un bilan extrêmement précis de l'extermination des juifs d'Europe. Il insiste notamment sur le fait qu'aucun autre peuple n'a eu à subir un tel crime. Sans employer le terme de génocide, il en donne une description exacte. Pour autant, Guy Kohenne propose pas un récit de l'assassinat des juifs à Auschwitz. Il se limite à raconter son propre parcours, en mettant en avant le fait que lui-même est juif mais sans évoquer particulièrement sur le sort de ses semblables dans le camp, préférant des descriptions d'ordre général. Dans la même idée, Guy Kohen tient à intégrer à la fin de son ouvrage un extrait de l'article « L'opinion d'un témoin », écrit par l'écrivain russe Charrow et publié dans le journal soviétique Pour l'honneur de la Patrie le 13 février 1945. Il en a eu connaissance, comme il l'indique dans le texte qu'il rédige en introduction, car « cet article circulait parmi les centres de rapatriement Pologne, et chaque déporté en prenait copie avant de le remettre un autre camarade. » À aucun moment, le terme « juif » n'est utilisé. Pourtant, Guy Kohen est impressionné par le « style simple, mais vif » de l'auteur, qui « clame son indignation, car il est humain et tout en lui se révolte à l'image des crimes nazis. » Guy Kohenconclut : « Cet article est un monument et un acte d'accusation éloquent. Il fit, à l'époque, sensation en URSS et c'est pourquoi j'ai cru bon de le joindre à mon modeste récit. »

Extrait de Guy Kohen, Retour d'Auschwitz. Souvenirs du déporté 174 949,

Paris, 1946, pages 130-131

Ces témoignages vont permettre de mieux comprendre le système concentrationnaire et apportent les preuves nécessaires pour juger les accusés, dignitaires nazis, officiers ou simples exécutants. C'est à l'occasion de ces procès qu'est mise en place une nouvelle notion juridique : celle du crime contre l'Humanité.

L'expression «crimes contre l'humanité» est utilisée pour la première fois en droit international dans la note franco-russo-britannique de 1915.

L'expression «crimes contre l'humanité» est utilisée pour la première fois en droit international dans la déclaration conjointe franco-russo-britannique de 1915, qui condamnait les massacres des populations arméniennes de l'Empire ottoman. Elle reçut sa définition formelle dans la Charte, ou le statut, de Nuremberg, lors du procès des criminels de guerre nazis. L'article 6 (c) définit les crimes contre l'humanité comme suit :«l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant la guerre, ou les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions sont perpétrés en liaison avec un crime relevant de la juridiction du tribunal, que ce soit ou non en violation de la loi du pays où il est perpétré.condamnait les massacres des populations arméniennes de l'Empire ottoman. Elle reçut sa définition formelle dans la Charte, ou le statut, de Nuremberg, lors du procès des criminels de guerre nazis. L'article 6 (c) définit les crimes contre l'humanité comme suit :«l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre les populations civiles avant ou pendant Mais il ne s'agit pas seulement de juger les bourreaux.

C) La construction mémorielle :

En effet, il s'agit de savoir et se souvenir.

La construction mémorielle se fait donc aussi grâce à la presse, aux livres, à la radio, aux affiches, au cinéma.

Radio Londres émet des émissions qui décrivent la découverte de Dachau.

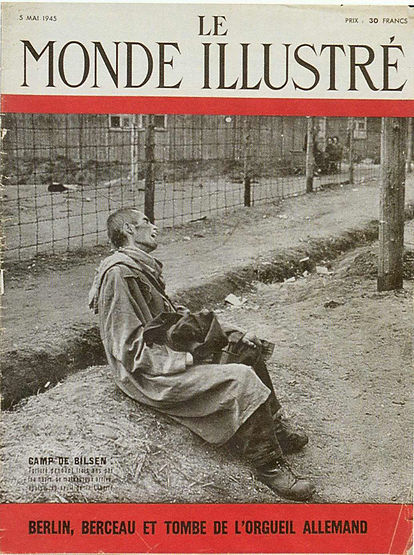

De nombreux journaux comme le London News (28 avril 1945), L'Humanité (17-18 septembre 1944 sur Maïdaneck), Le Monde illustré (5 mai 1945 sur Bergen Belsen), Le Figaro (19 avril 1945, sur Buchenwald) relatent l'univers concentrationnaire.

L'Humanité, 17-18 septembre 1944, reçoit les premières nouvelles des camps en provenance du front russe et les diffuse.

Le camp "près de Lublin" dont il est question est Maidanek, libéré en juillet 1944 par l'Armée Rouge

La presse américaine annonce les premières libérations de Juifs en février 1945, vers la Suisse.

Le Figaro du 19 avril 1945 publie le témoignage d'un déporté de Buchenwald, mais ne semble pas avoir pris conscience encore de l'importance de l'extermination.

L'Humanité du 21 avril 1945 évoque la Libération de Buchenwald en mettant en avant le témoignage du communiste déporté Marcel Paul, un des leaders de la résistance dans le camp.

Le Monde Illustré du 5 mai 1945 publie en première page cette photo qui montre la souffrance et le désespoir des déportés.

Elle a été prise au camp de Bergen-Belsen (mal orthographié ici "Bilsen") par le capitaine Edward Malindine, de l'armée britannique.

The Illustrated London News du 28 avril 1945 relate la visite du général Eisenhower dans le camp d'Ohrdruf, un kommando dépendant de Buchenwald.

Des survivants écrivent des livres :

De nombreuses photographies circulent. Il s'agit de montrer mais aussi de faire la morale :

« L'infâme camp de concentration de Bergen-Belsen »

La visite obligatoire de Buchenwald

Ces images ont été obtenues de différentes manières :

-

Par les Allemands qui ont pris beaucoup de photographies

-

Par les internés parfois aux ordres des nazis, chargés dans le service d'identification du camp, de prendre des photos qui devaient être envoyées à Berlin

-

Par les Alliés lors ou après la libération des camps

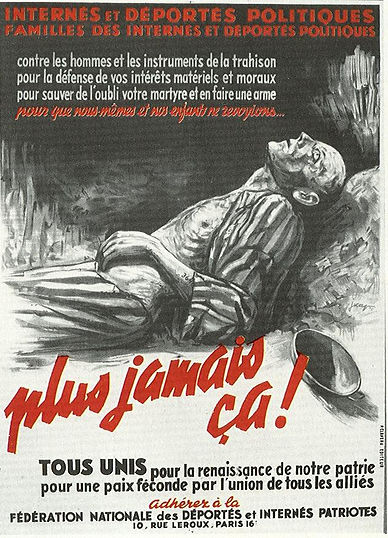

Les affiches, elles aussi se multiplient :

Affiche de la FNDIRP, signée Jicap, 1945, 80 x 58,5

Un slogan qui sera souvent répété

Zinovii Tolkatchev :

1944-1945

En tant qu’artiste officiel de l’Armée rouge, il s’engage avec des forces soviétiques dans le camp de Majdanek, peu de temps après sa libération en 1944, et immédiatement après avec les forces libératrices d’Auschwitz en 1945. Pendant cette période il dessine les séries “Majdanek”, “Auschwitz” et “Les fleurs d’Auschwitz.”

1945-1946

Les séries “Majdanek” et “Les fleurs d’Auschwitz” sont publiées sous la forme d’albums. Elles sont également exposées dans les villes de Lublin, Rzeszow, Cracovie, Katowice, Lodz et Varsovie. Le gouvernement polonais envoie ces albums aux chefs d’État alliés, ministres des gouvernements et officiers militaires.

Une mère et son enfant (dessin, 1945)

Illustration tirée du site Internet www.yadvashem.org.

Dessin au crayon de Zinovii Tolkatchev.

« Les libérateurs sont arrivés » de Zinovii Tolkatchev

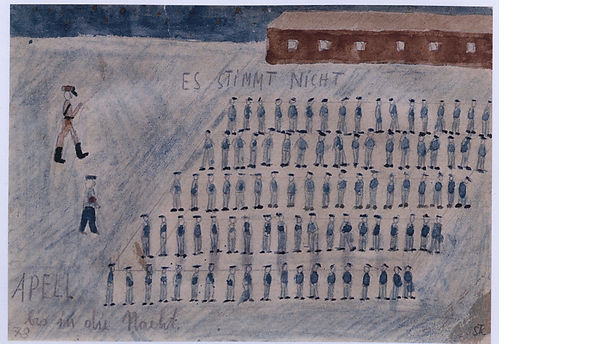

On regroupe les dessins de déportés, notamment d'enfants déportés comme ceux des enfants juifs de Theresienstadt et d'Auschwitz – 1942-1945. Ici, l'enfant s'appelle Thomas Geve.

« La faim »

Réalisé à la mine, aux crayons de couleurs et à l'aquarelle. « Hunger »: La Faim! Soulignée d’un large trait, elle devient une obsession pour le jeune garçon qui décrit dans son dessin comment les détenus s’organisaient « organisiert » pour voler dans les poubelles des cuisines « Küchenabfälle » des épluchures de patates « Kartoffelschalen », du chou pourri « verfaulten khol », du pain moisi « verschimmeltes brot », ou des navets crus « rohe wruken » tout en risquant les coups de fouet du Kapo ou ceux de la matraque du garde S.S. « Wir Assen », « Nous mangeons », en rouge qui soutient l’agencement particulier du dessin, souligne cet effort des déportés de compléter par n’importe quoi leurs maigres rations journalières. La croix, signe d’interdiction par excellence, au bout de chacune de ses branches un déchet. Les deux cercles représentant respectivement la faim et la façon de « s’organiser » pour récupérer ces déchets, s’imposent sur la croix et semblent effacer cet interdit. Manger les déchets des cuisines est jugé répugnant dans la société. Dans le camp le vol est un interdit imposé par les S.S.. Mais voler pour les détenus devient: une stratégie de survie. Ce n’est plus du vol, le terme « s’organiser » vient le remplacer et abolir la condamnation morale. Les déchets ne sont plus objet de dégoût, mais envisagés comme de substantiels apports nutritifs.

"Appel jusqu'à tard dans la nuit"

Réalisé à la mine, aux crayons de couleurs et à l'aquarelle. Aucun détenu en rang sur la place d’appel n’a de visage. Aucun d’eux ne semble avoir un signe distinctif. L’impression produite par ce dessin est celle de détenus anonymes, formant une masse indissociable, où personne ne peut être distingué, des hommes comme produits en série, de simples silhouettes. Et pourtant, à y regarder de plus près, bien qu’aucun détenu n’ait un visage, tous ont une taille, une « épaisseur », une pose différentes. Ainsi, alors que l’un étend sa jambe, un autre se penche vers son camarade comme pour lui parler, un autre encore s’appuie carrément sur son voisin, un quatrième a les épaules affaissées et la tête basse. Chaque détenu même s’il est sans visage a sa particularité, est-ce un moyen pour l’enfant de les singulariser, de les individualiser et de lutter contre le processus d’anonymisation, de déshumanisation à l’œuvre dans les camps nazis. C’est leur rendre par là un peu de l’humanité qui leur est niée.

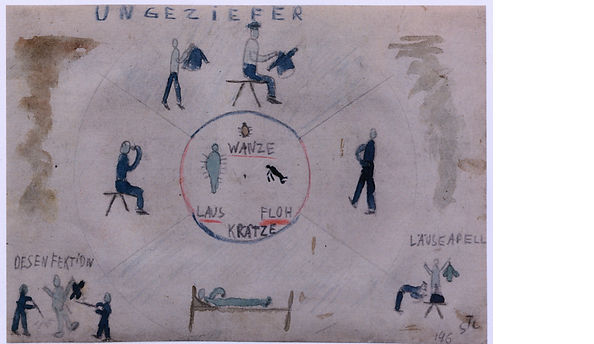

« Les poux et la vermine »

Réalisé à la mine, aux crayons de couleurs et à l'aquarelle. Ce dessin intitulé la vermine, « Ungeziefer « représente les différentes étapes depuis les premières démangeaisons jusqu’au retour de la désinfection des souffrances et des humiliations subies par les détenus attaqués par les piqûres de poux (Laus), de punaises (Wanze) et de puces (Floh). Certains détenus contractaient des maladies comme la gale (Krätze). Celui qui est affligé de ces parasites suscite habituellement dégoût et répugnance. Il existait au sein du camp d’Auschwitz I un véritable « fanatisme de la propreté », des panneaux rappelaient régulièrement « un pou c’est la mort ! ». La découverte d’un pou chez un détenu entrainait l’épouillage de tout un groupe de blocs voire de tout le camp. Représenter les attaques de la vermine, les inspections, les démangeaisons c’est pour Thomas Geve n’épargner à son père aucun aspect de sa déchéance. Les Juifs dans les discours nazis étaient assimilés à la vermine, ici représentée. L’enfant vit donc de manière concrète la comparaison faite entre lui et les parasites qui l’accablent et avec qui les nazis le confondent. Garder un semblant d’hygiène pour se protéger des poux et des maladies, mais également pour protéger son corps et son esprit de la vermine auxquels les enfants juifs étaient assimilés; pour protéger et conserver son statut d’être humain, pour survivre. Être infesté de ces parasites était sans doute vécu comme une humiliation. Il était sûrement terrible pour ces enfants juifs de constater sur leur corps les marques de la vermine à laquelle ils étaient comparés.