III. Les routes du retour à la maison

Le contexte pour le retour des déportés est difficile et souvent long. En effet, les routes, les chemins de fer sont dévastés.

A) Un retour souvent long

De plus, pour de nombreux détenus, la libération ne dépassera pas l'espace d'un bref moment de joie intérieure, quand ils ont pu en prendre conscience, en raison de leur état d'épuisement ou de maladie. La situation médicale souvent terrible : corps affaiblis par la faim, le froid, les maladies, les mauvais traitements ou les expériences conduites par les Nazis

La situation sanitaire est terrible . Au camp d’Ohrdruf, on découvre 3000 cadavres, à Dachau 2000 corps dans un train arrivé au camp.

Certains moururent peu après. Pour d'autres, une longue hospitalisation, suivie d'une période de convalescence, sera nécessaire. Liberté toute relative, donc, qui dépendait de l'état physique des détenus à la libération.

Les Alliés ne sont pas toujours en mesure de répondre aux besoins. Dans certains cas des mesures de quarantaine conduisent à maintenir des détenus dans les camps pour éviter la propagation d’épidémies. Cependant, certains échappent à ces contrôles et tentent de rentrer dans leur pays.

Par ailleurs, lors de la libération des camps, des membres de la Gestapo et des SS tentent de s'introduire parmi les détenus, afin d'échapper aux sanctions. C'est pour cela que les détenus doivent être munis d'une carte provisoire d'identification interne civile du camp.

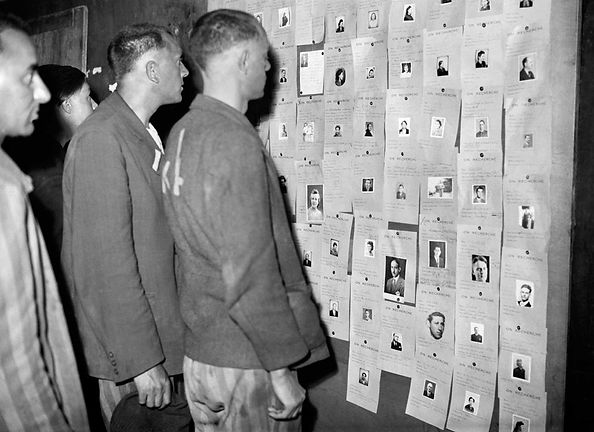

Les différents Etats alliés, la Croix rouge, les détenus eux-mêmes organisés en comités, avec l’aide d’association établissent les listes, élaborent des questionnaires dans le but notamment de rétablir les identités, d’assurer les formalités de retour.

Fin juin 1945, les derniers détenus français quittent le camp, soit 2 mois après la libération. Entre temps 2 200 morts supplémentaires.

B) Les moyens et les parcours

2 situations :

Il existe 2 sortes de situations :

-

Les déportés qui viennent des zones libérées par les Américains vont vers Paris et dans les villes du Nord par trains ou en camions.

-

Les déportés qui viennent des zones libérées par les soviétiques vont eux vers Marseille.

En France, le ministre Henry Frenay organise le rapatriement qui se fait au début dans la pagaille

Henry Frenay, ministre des Prisonniers, Déportés et réfugiés

Le 8 avril 1945, les Américains libèrent Buchenwald. Et le 14 avril arrive à Paris, via la Suisse, un premier convoi de déportées du camp de Ravensbrück, évacuées par la Croix-Rouge internationale au tout début du mois d’avril. Puis, le 21, Dachau est à son tour libéré, et Vaihengen, Bergen-Belsen, Dora, Mauthausen…

Déportés attendant le départ: entre incrédibilité et désespoir.

Il n’y a plus de « mystère des déportés ». Le voile est déchiré. Les soldats alliés, puis le monde entier, par le truchement des actualités cinématographiques et des journaux, découvrent ce qu’est l’enfer concentrationnaire : des hommes et des femmes réduit à l’état de squelette qui croupissent dans d’immondes cloaques, qui agonisent dans l’ordure et l’infection, qui se livrent à des combats à mort pour un

croûton de pain.

Ils verront des hommes pleurer parce qu’on leur offre une lucky strike ; ils verront les salles d’expériences médicales et les pourrissoirs, blocks des morts-vivants dont certains ont déjà des vers dans la bouche… Des visions d’horreur qui jamais ne s’effaceront des mémoires.

Il n’est plus question d’accueillir les déportés à la gare d’Orsay. Il faut un centre où les malheureux puissent trouver le gîte et le couvert, le temps de retrouver leur famille, leur foyer, le temps de se réadapter, si peu, soit-il, à une vie normale.

Henry Frenay réquisitionne immédiatement l’hôtel Lutetia où un état-major s’était installé.

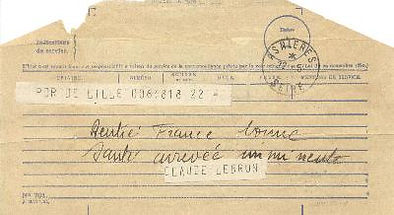

Télégramme annonçant le retour d'un déporté

Retour par avion de déportés épuisés, printemps 1945.

L'accueil par les parisiens

Témoignages :

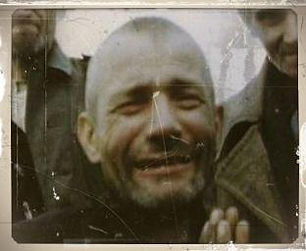

Henri Borlant

Né en 1927, sa famille juive non pratiquante quitte Paris et s'installe dans le Maine-et-Loire au début de la guerre. Il est arrêté avec son père, un frère et une soeur le 15 juillet 1942. Tous sont déportés à Auschwitz depuis Angers le 20 juillet. Il parvient survivre à Auschwitz-Birkenau avant d'être transféré en octobre 1944 à Ohrdruf, Kommando de Buchenwald, dont il s'évade peu avant l'arrivée des Américains, qu'il conduit jusqu'au camp. Il est le seul des déportés de sa famille à rentrer en France, en avril 1945.]

«Comment s'est passé votre retour en France ?

Le 13 avril 1945, avec sept prisonniers de guerre, on a décidé de rentrer en France. On a « piqué » deux voitures aux Allemands et on a pris la route. Les prisonniers avaient une quantité importante de bagages car ils étaient restés cinq ans ici. Moi j'avais une musette avec pas grand-chose dedans. On est parti directement pour la France. Assez vite cependant, les Américains nous ont confisqué nos voitures parce qu'on gênait : la route était réservée à l'armée. Ils nous ont mis dans un centre de rapatriement où j'étais le seul déporté. J'ai vu sur la carte qu'on n'avait pas été très loin. On était dans une zone libérée depuis longtemps car tout était bien organisé. Nous avons voyagé dans des camions, puis on nous a mis dans des trains pour la France. Nous sommes passés par Montigny-lès-Metz, un centre de rapatriement et de contrôle. Les rapatriés étaient triés pour repérer les collabos, les espions, les assassins, les déserteurs… On m'a demandé mes papiers. J'ai dit que je n'en avais pas. Ils me suspectaient, trouvant que j'avais un accent allemand. Ils sont allés chercher des prisonniers de guerre qui me connaissait. Eux, c'était des gens respectables, considéré, ils avaient des papiers. C'étaient des prisonniers, mais des soldats. Pour eux, on avait prévu des choses. Dans les prévisions de l'époque, Frenay [le ministre en charge des prisonniers et déportés] n'avait pas pris en compte les déportés. J'étais peut-être le premier. Après, les autorités ont eu un comportement dévoué. J'ai donné l'adresse où j'avais été arrêté, sans beaucoup d'espoir il n'y a pas eu de réponse. J'ai donné l'adresse de mes grands-parents à Paris, sans savoir qu'ils avaient été déportés un an après moi. À nouveau pas de réponse. Mon compagnon prisonnier de guerre, un boucher que j'avais rencontré en me cachant chez l'Allemand, me proposa de l'accompagner. On est arrivé, avec les autres prisonniers, à la gare de l'Est ou sa femme l'attendait. Il y eu beaucoup d'émotion lorsqu'ils se sont retrouvés. En voyant le môme que j'étais, elle a été surprise. Chez eux, où il y avait un comité d'accueil de parents et amis, pendant le repas, il y a eu un coup de téléphone. On m'a dit : « Ta mère est chez toi et elle t'attend. » Je n'ai pas fini le repas. Avant que je ne parte, mon copain a demandé timidement à sa femme s'ils pouvaient me donner de la viande. Elle lui a répondu : « Tu es chez toi. » Tout cela était chargé d'émotions. Il m'a coupé quelques biftecks. J'ai mis ça dans ma musette et je suis rentré chez nous dans une cité ouvrière qui datait de 1929. Dans la cour, j'ai vu ma mère au troisième étage qui m'attendait. Mes frères et sœurs, ceux qui n'avaient pas été arrêtés, étaient aussi à la maison. Mon frère aîné était devenu un héros de la Résistance avec la libération de Paris.

Quel a été votre premier souvenir de liberté ?

J'ai retrouvé ma mère et c'était le principal. C'était ça la liberté.

Vous êtes rentrés tôt du camp. Vous avez donc vécu le retour des autres déportés. Y avez-vous porté attention en lisant les journaux ?

Je n'ai pas cherché à y prêter attention. J'avais retrouvé ma famille. Dans mon esprit, c'est moi qui allai la prendre en charge puisque mon père n'était plus là. J'étais donc accaparé par tout cela. Mais quand les gens ont su, par le bouche-à-oreille, qu'un déporté était rentré, ils sont arrivés chez nous de partout, avec des photos. Il y a eu un défilé incessant de gens qui venaient m'interroger. Pour que ma mère ou mes frères et sœurs ne comprennent pas il me parlait en yiddish, en allemand, en russe… Il me posait des questions et là je parlais. Quand ma mère arrivait dans la pièce, je parlais d'autre chose. Et puis mes copains sont rentrés et ça été la fête.

Comment les avez-vous retrouvés ?

J'allais à l'amicale d'Auschwitz où on me disait qu'un tel ou un tel était rentré. Très vite il y a eu des maisons de repos pour déportés qui nous ont beaucoup aidés à nous en tirer. On était très content d'être ensemble. Je suis allé à Lourdes pendant un mois environ. Quand je suis revenu, on m'a envoyé dans une maison près du lac d'Annecy où j'ai retrouvé d'autres copains. On regardait les filles, on allait au bal. J'étais l'un des plus jeunes. Après toutes ces choses atroces, c'est un bonheur d'avoir une fille en face de soi. Toute la force du monde, on la sentait en août. On avait la jeunesse, l'avenir pour nous. On avait un manque à rattraper, un retard, une pulsion de vie. Il me semblait que rien ne serait difficile, que rien ne serait impossible.

Extrait de l'entretien publié dans Marie-Anne Matard-Bonucci et Edouard Lynch

La libération des camps et le retour des déportés,

Éditions Complexe, 1995, pages 134-135.

Pierre Saint-Macary : un long périple

« Victoire

Nous sommes dix à l'arrière du camion.

Le conducteur a trouvé de l'essence auprès des Américains. Il doit être STO et j'ai l'impression que nous lui servons de passeport pour traverser l'Autriche puis l'Allemagne.

Il s'agit d'arriver à la tête des lignes du chemin de fer. Le terminus vers l'est des trains de l'ouest. Les avions ne sont pas venus jusqu'à nous, à Linz, comme la rumeur l'avait prétendu. Nous roulons donc vers l'ouest.

Il y a quarante-huit heures que nous sommes en route ; nos rations américaines et nos boules de pain sont épuisées. À la tombée de la nuit, tard en ce mois de mai, nous décidons de nous arrêter. Des sapins, encore des sapins. A croire qu'il n'y a pas d'autre forêt en Allemagne. Nous avons dépassé Passau et allons vers Nuremberg si les panneaux indicateurs disent vrai.

Arrêt donc, devant un petit groupe de faisons, un peu à l'écart de la route. Nous traversons la prairie. Frappons à la porte. Et nous entrons.

Des femmes seules. Face à des hommes. Face à ces hommes vêtus de bric et de broc, à ces crânes lisses sous le béret rayé. Elles pâlissent. Il me semble lire dans leurs yeux la crainte, lapanique, l'effort pour ne pas hurler, fondre en larmes, se jeter à nos pieds. L'expression « blanc de craie » me vient à l'esprit, ainsi sont leurs visages.

Sans élever la voix, nous demandons poliment à manger. Elles proposent des pommes de terre. Nous acquiesçons. Nous nous asseyons en enlevant nos coiffures et mangeons lentement deux, trois pommes de terre. Le silence. Le glissement des pas. La lumière qui baisse.

Pourquoi, sans nous concerter, comme par gageure, avons-nous remercié brièvement, salué, remis nos bérets et sommes-nous sortis sans autre manifestation ? Pas plus que nous ne nous sommes retournés.

Je suis sûr que, sur le seuil, les femmes étaient blêmes. Et se demandaient si c'était fini pour ce soir.

Le camion est reparti dans la nuit.

Jusqu'à présent nous avions toujours roule dans la campagne et ni les aléas de la route, ni les dégâts de la guerre ne nous avaient beaucoup émus.

À part ce chemin de fer espéré, toujours l'étape suivante.

Celle de Nuremberg devait nous marquer. A perte de vue, l'agglomération n'est qu'un conglomérat de pierres, de briques, de maçonnerie, de poutres, de planches, de plâtre, de lattis. Laid, ignoble comme des tripes déversées. Matériaux méticuleusement alignés le long des rues, champs de caillasses et de gravats d'où émergent parfois les chicots d'une cheminée, d'un pan de mur. Une ville ramenée au niveau d'un premier étage, un réseau de rues parfaitement tracées, déblayées avec soin. Discipline allemande dans la catastrophe. En tout cas, j'en reste ébahi. Rien de cela dans notre Autriche profonde, la guerre n'est pas allée aussi loin.

Et puis, à l'extrémité d'une longue perspective montante, un portique, monumental dans cette absence de relief, l'entrée d'une caserne peut-être. Sur un large fronton, au centre du portique, l'aigle surmontant la croix gammée.

Mystère des hasards accumulés : seul est préservé le symbole de ce qui a déclenché le malheur absolu de la ville.

Au bout des avenues sillonnées de camions américains, un centre de rassemblement. La voie ferrée n'est pas arrivée jusque ici. Nous poursuivons vers l'ouest.

Le centre de rassemblement de Würzburg nous paraît immense quand le camion franchit le porche : nous avons enfin atteint le chemin de fer.

Ce pourrait être Babel, mais c'est étrangement français. Dans la tenue que lecinéma a diffusée en 1942-43 : bonnet de police, capotes civilisées, cache-col tricotés, les prisonniers de guerre dominent. Les autres, sans doute les STO, forment un fond de tableau indistinct.

Nous restons assez léthargiques. Notre chauffeur et le chef de bord improvisé paraissent faire tout ce qu'il y a à faire ; aller de renseignement en renseignement. Nous nous laissons brouetter.

Arrêt : nous descendons, formalités, perception de nourriture (toujours américaine) ; pour nous, un traintrain civilisé puisqu'il ne peut plus y avoir ni hurlements ni matraques, tout au plus palabres et retards.

Il est sept heures du soir. Nous apprenons qu'il y a un train par jour qui part en fin de journée. Celui d'aujourd'hui vient de partir nous serons donc de celui de demain.

Le train quotidien n'est pas pris d'assaut, il y a des règles. Les déportés sont prioritaires, on en charge autant de wagons qu'il est nécessaire, la suite de la rame est complétée par les prisonniers de guerre.

Prioritaires ? Nous sommes bien sortis de plèbe.

Attendons demain soir.

Depuis plusieurs heures, le train va son bonhomme de chemin. Nous ne pensons pas à grand-chose puisque nous sommes en route pour la dernière étape. Premiers à embarquer, devançant la foule innombrable des prisonniers de guerre et des STO, nous avons pris notre dernier wagon à bestiaux en tête de rame.

Le ralentissement nous amène à regarder dehors, par la porte grande ouverte. On approche du Rhin, à petite vitesse, très haut au-dessus du fleuve. La voie est posée, directement sur les poutrelles métalliques du pont, sans platelage, sans chaussée, sans rambarde, à trente mètres au moins au-dessus du Vater Rhein. Ceux qui étaient assis, les jambes pendantes, dans l'embrasure de la porte, remontent instinctivement les genoux et, tel est le vertige, reculent à l'intérieur du wagon.

J'admire le travail des sapeurs et comprends, un peu, les lenteurs de l'avance des Alliés.

Ni discours, ni vivat, ni hourra..."

Extrait de Pierre Saint Macary, Mauthausen : percer l’oubli (Mauthausen, Melk, Ebensee),

L’Harmattan, 2004, pages 131-135

A Paris : Le Lutetia

Les déportés qui reviennent sont mêlés aux prisonniers de guerre et aux requis du STO. L’accueil en France est plutôt chaleureux pour les premiers rentrés, mais il devient plus normalisé par la suite. La plupart des déportés transitent par l’hôtel Lutetia à Paris, avant de rejoindre leur localité d’origine. Ils découvrent une population à la fois bienveillante et incapable de saisir la spécificité des horreurs qu’ils ont vécues. Ils doivent aussi faire face à la détresse des familles des déportés disparus en attente d’informations qu’ils ne peuvent quasiment jamais fournir. Les derniers rapatriements ont lieu en juin-juillet 1945. L’hôtel Lutetia demeure réquisitionné jusqu’en septembre 1945.

Au Lutetia, les déportés sont assaillis par des familles qui veulent avoir des nouvelles des leurs.

Retrouvailles à Paris au printemps 1945

Le Lutetia, hôtel de luxe parisien, situé entre le Boulevard Raspail et la rue de Sèvres, fut réquisitionné sur l'ordre du général de Gaulle pour accueillir les déportés, Juifs comme non-Juifs. Dans son livre Terre de détresse, Odette Abadi relate ainsi son retour à Paris :

« Devant la gare, des autobus nous attendaient, les mêmes que ceux qui nous avaient conduits de Drancy à Bobigny pour partir à Birkenau !

Des scouts nous entourent, venus pour aider des éclopés à monter dans les voitures... on traverse Paris : est-ce un rêve ? On arrive à l'hôtel Lutétia, Centre d'Accueil et contrôle des déportés. La vaste entrée de la résidence est obstruée par une masse de femmes qui brandissent des photos, hurlent des noms... Il faut foncer dans le tas pour

pouvoir entrer. À l'intérieur de l'hôtel, c'est encore le brouhaha et le piétinement de la foule – mais on nous dirige vers des chambres – dortoirs où nous pouvons nous reposer... Et voilà que nous retrouvons des camarades du camp ou du voyage : rien ne pouvait être plus réconfortant [...] ».

« Dans le hall de l'hôtel règne une activité fébrile : des Comités d'Accueil, appartenant à diverses organisations (mouvements de résistants, Croix-Rouge, Quakers, Armée du Salut, scouts – parmi lesquels, bien entendu, les Eclaireurs Israélites) orientent et conseillent, au milieu des infirmières, des médecins, des militaires , des bénévoles qui se pressent vers de nouvelles tâches, on y dort trop mal quand on revient des bagnes nazis. On compte certains jours jusqu'à 2 000 entrées, les 350 chambres du Lutétia ne suffisent pas toujours,et quatre hôtels du voisinage sont réquisitionnés pour les compléter. Cette foule – ceux qui sont hébergés au Lutétia comme ceux qui n'y passent que quelques heures – il faut la nourrir. »

Distribution d'une collation au Lutetia

Parfois, ils ne sont pas reconnus par leur propre familles.

A son retour du camp du Struhof, Jean Pierre Renouard, jeune résistant français, ne pèse plus que 33 kg !

Témoignage de M. Le Caër (2004)

« La jeune femme qui allait devenir ma femme m'attendait tous les jours devant l'hôtel Lutétia. Mais je ne suis pas passé par l'hôtel Lutétia. Ensuite, je suis rentré à Bayeux. A Bayeux, il y avait une histoire triste. Mon frère avait été tué par les bombardements américains le 6 juin à St-Lô. A la maison, ce n'était pas gai. Quand je suis arrivé, je n'ai pas pu vivre dans ma famille. Je voulais être libre, écouter de la musique, mais ce n'était pas possible, l'environnement familial était tellement négatif. Alors, avec mon cousin Marcel Fauvel, lui aussi déporté, on est parti sur la falaise d'Arromanches où nous avons campé. On y est resté 2 mois. On ne sortait que la nuit, on était libre ! Un jour, on voit une autre tente à côté de la notre. Le lendemain matin, vers midi, on entend une voix. C'était une jeune fille, qui avait été déportée aussi, qui campait et qui était venue mettre sa tente à côté de la notre ! Elle se promenait toute la journée le long de la plage, faisait des va-et-vient. Deux ou trois jours après, elle est répartie. Après, j'ai recommencé l'entraînement de Football au mois de septembre 1945. J'ai passé ma 2e partie du bac. J'ai fait un match et on m'a ramené sur un rivière, alors j'ai arrêté le Football. Je croyais que j'étais en forme mais je ne l'étais pas tellement. »

Le rôle de la croix rouge dans le rapatriement :

Les sections des conductrices ambulancières de la Croix-Rouge Française, formations créées en 1939, font partie des missions de rapatriement. En convois, elles suivent les armées alliées dans la libération des camps jusqu’en Tchécoslovaquie.

Elles iront à Auschwitz, Dachau, Buchenwald et tant d’autres, affronter l’horreur des camps. Ces femmes, toutes volontaires, sont souvent à peine majeures.

Leur mission consiste à prendre en charge les déportés les plus touchés, ceux qui n’ont plus la force de se tenir debout, trop marqués dans leur chair et dans leur âme. Durant des mois, les ambulances Austin de la Croix-Rouge Française vont ainsi faire des allers-retours de plusieurs centaines de kilomètres par jour entre les camps et les points de ralliement sanitaires, les gares où les trains SIPEG (trains d'assistance et de service international de protection contre les évènements de la guerre) attendent les blessés, les aéroports.

Denise Toros-Marter est déportée à l'âge de 16 ans à Auschwitz :

Fiévreuse, les pieds atteints de gangrène, pesant 33 kilos, elle assiste à l’évacuation du camp, avec les incendies volontaires et le manque d’eau et de nourriture, jusqu’à l’arrivée de l’armée rouge et de la Croix-Rouge polonaise. Les malades sont alors transférés dans le camp d’Auschwitz I et pris en charge par des médecins et infirmière-chef soviétiques et des religieuses infirmières et médecins polonais. La vie reprend avec ses sorties, ses retrouvailles. Elle est rapatriée début juin, par train, à travers la Pologne et la Tchécoslovaquie, jusqu’à Pilsen, où elle passe en zone américaine et prend un avion pour Paris, et l’hôtel Lutetia, puis de nouveau un train de voyageurs pour Marseille - St Charles. Elle retrouve son frère René et ses tantes, côté maternel, son frère André qui a fait les marches de la mort, n’est pas encore rentré.

L'arrivée des enfants orphelins comme ceux de Buchenwald recueillis par l'OSE ou d'autres associations est particulièrement émouvante.

Les « maisons de l'espoir » :

Au lendemain de la guerre, les organisations juives se retrouvent face au désarroi de nombreux orphelins, fils et filles de déportés juifs, la plupart d'origine étrangère. Diverses associations, actives depuis l'entre-deux guerres, mettent en place des structures afin de les recueillir, de leur donner une éducation et une formation pratique, de leur offrir une émancipation. Ceci avec l'aide financière de l'Etat, mais surtout de la diaspora américaine (en particulier Le Joint ), et aussi, dès sa création, de l'Etat d'Israël. On comptera environ 50 de ces maisons d'accueil pour environ 3000 orphelins.

Les enfants de Buchenwald :

Le 11 avril 1945, les déportés de Buchenwald prennent les armes et délivrent le camp. Quelques heures plus tard, les soldats de l’armée américaine pénètrent dans l’enceinte du camp. Ils découvrent avec stupeur, parmi les détenus politiques, un millier d’enfants et adolescents vivant dans la baraque 66. Le plus jeune, Israël Meïr Lau,dit Lulek, n'a pas encore huit ans.

Ces garçons juifs sont originaires des pays d’Europe centrale et orientale. Début 1945, ils échouent à Buchenwald à l’issue des marches de la mort, après être passés par des ghettos, des camps de travail, des camps de concentration, des camps d’extermination d'Allemagne et de Pologne. On ignore par quel miracle ils ont échappé maintes fois à la mort, notamment à Auschwitz-Birkenau où les enfants étaient gazés dés leur arrivée. Très peu d'entre eux ont été déportés directement à Buchenwald.

A Buchenwald, sous l'égide du Comité International Interne de la Résistance, les déportés se mobilisent pour les protéger des coups. Une école clandestine est même créée pour eux.

Alors que les déportés politiques sont rapidement rapatriés vers la France, les Alliés ne savent que faire de ces jeunes dont les parents, à peu d'exceptions près, ont été massacrés par les nazis. Ils vont alors attendre que l’on statue sur leur sort et cela va durer deux mois.

Cette longue attente avant leur arrivée en France, en Suisse et en Angleterre, est une parenthèse indéfinissable. Ils ont tous l’espoir fou de retrouver l’un des leurs sur les listes qui circulent alors. Ils doivent réapprendre à vivre, ils ne savent pas quoi attendre du lendemain.

Le Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés, les confient à l’OSE, œuvre de Secours aux Enfants, institution juive créée en 1912 qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, œuvrant aux côtés des mouvements de résistance, sauva des milliers d'enfants juifs.

Après une campagne de presse, les interventions de l’OSE auprès du gouvernement français, et également l’intervention de Geneviève de Gaulle- Anthonioz, nièce du Général de Gaulle, résistante de la première heure et déportée au camp de Ravensbrück, la France accepte d'accueillir 426 enfants dans l'ancien Préventorium d'Ecouis, dans l'Eure.

On comprend que cela n’ait pas été facile. La France, elle-même sort exsangue de l’occupation nazie ; elle est encore en reconstruction ; il y a encore des cartes d’alimentation ; bref la vie est difficile pour tout le monde. Les enfants ne sont pas des rapatriés, car ils ne sont pas Français, mais des enfants étrangers que la France accepte d’accueillir.

Près de la moitié des enfants reçoit donc un visa pour la France. Parmi eux, Israël Meïr Lau, né le 1er juin 1937 en Pologne, deviendra Grand Rabbin d’Israël, et Elie Wiesel, né le 30 septembre 1928 en Roumanie, se verra décerner le Prix Nobel de la Paix en 1986.

Les autres partent pour la Suisse et la Grande Bretagne.

Le train met quatre jours pour les amener en normandie. Transportés de Buchenwald via Thionville en wagons couchettes, ils arrivent le 6 juin 1945 à la gare de Saussay-la-Campagne où ils sont reçus par le Sous Préfet, M.Astruc, accompagné de diverses personnalités dont M. Lecoq Maire des Andelys, André Briard Maire adjoint. Des cars et le camion de M. Lecoq les conduisent à Ecouis, village distant de 6 kms.

L'OSE et la Croix Rouge Internationale les accueillent avec sollicitude au Préventorium mis à leur disposition. Les éducateurs de l'OSE s'efforcent de leur faire oublier les misères et les souffrances de Buchenwald afin de leur permettre de revenir à la vie, de les resocialiser avant de les disperser dans les diverses maisons de l’association. Mais les relations sont difficiles. Les éducateurs attendaient des enfants, ils sont confrontés à des adultes avant l'âge qui se méfient d'eux. Tous ces jeunes ont côtoyé la mort, ont vu leurs proches disparaître et ont connu la violence. Fondamentalement la relation aux adultes est transformée. Ils ne font plus confiance aux adultes qui étaient censés les protéger. Certains ne peuvent se départir des habitudes prises à Buchenwald, ils chassent pour se nourrir alors qu'ils ne manquent de rien, ils sont violents. L'absence de langue commune aggrave les problèmes de communication. Ils sont de nationalités différentes, de langues différentes, de milieux culturels ou politiques différents. Il y a parmi eux des Hongrois, des Polonais, des Roumains, des Tchèques. Les uns sont très religieux, d’autres sionistes, d’autres encore communistes, ou qui appartiennent à des familles qui l’ont été.

Il est difficile de se mettre dans la tête d’un enfant rescapé, ancien déporté. Pourtant, grâce aux éducateurs de l'OSE, ils réapprennent peu à peu à être enfant ou adolescent, à jouer, à rire, et même à pleurer.

Le 7 juillet 1945, une forte délégation des jeunes déportés de Buchenwald assiste aux obsèques de Florentine SUEUR à Boisemont (photo ci-dessus). Jean est touché de la présence de ses anciens compagnons de bagne.

Après six semaines à Ecouis, les jeunes sont regroupés par affinité et dispersés dans d'autres maisons de l'OSE. L’objectif est de resocialiser les enfants et les adolescents, de les enrichir intellectuellement et de retrouver des membres de leur famille.

Toutefois, une centaine, dont Israël Meïr Lau, part vers la Palestine dès juillet 1945.

Après deux années passées en France, la grande majorité décide de quitter l'Europe. Elie Wiesel et d'autres s'embarquent pour les Etats-Unis. Seuls 25 choisissent de s'installer dans leur patrie d'adoption. Près de 350 retrouvent une famille.

Les enfants de Buchenwald

Le retour à Marseille :

Marseille est le principal centre de réception de ceux qui ont bénéficié de l'avance de l'Armée rouge à l'Est. Ce mouvement de retour, que le ministère des Prisonniers et des Déportés tente d'organiser, s'accélère depuis mars 1945. Dès lors, chaque jour, les journaux, en première page, publient sous la rubrique "Le retour des absents" les noms de ceux qui sont originaires de la région.

Un premier bateau britannique est arrivé à Marseille le 23 mars avec 2 000 libérés venant de Prusse orientale, dont 1 976 Français. Près de 3 000 - prisonniers et déportés - ont suivi le 26 mars et 800 encore le 1er avril. Une noria de navires, battant des pavillons divers (britanniques surtout, mais aussi hollandais), unit désormais Marseille à Odessa où les Soviétiques concentrent les Occidentaux en vue de leur rapatriement. Les bateaux accostent au Cap Janet, où il y a souvent foule pour accueillir les arrivants. Composée de badauds, mais aussi de tous ceux qui attendent un proche, elle se livre fréquemment à de grandes manifestations de joie. Assez régulièrement, ces premières arrivées donnent lieu à des manifestations officielles en présence des autorités civiles et militaires. C'est ici le cas pour l'arrivée de ce paquebot britannique, dont les passagers sont accueillis par un détachement qui leur rend les honneurs et par la musique militaire. Il débarque 1 665 Français, 24 Belges et un Luxembourgeois. Parmi les Français, se trouvent 1 575 soldats et sous-officiers, 27 officiers, et 63 déportés (dont 26 femmes). Ces libérés viennent de Pologne, d'Ukraine, de Prusse orientale. En juin, certains d'entre eux seront dirigés vers l'Italie et embarqueront pour Marseille à partir de Naples. Le gros des retours, via la cité phocéenne, s'effectuera en juin, mais ils se prolongeront jusqu'à la fin de l'été 1945.

Arrivée au port de Marseille

La recherche des familles :

A Paris comme à Marseille, on centralise les informations sur les familles déportées afin de faciliter les retrouvailles ou de connaître le nom de ceux qui ne reviendront jamais.

Lecture des fiches de recherche

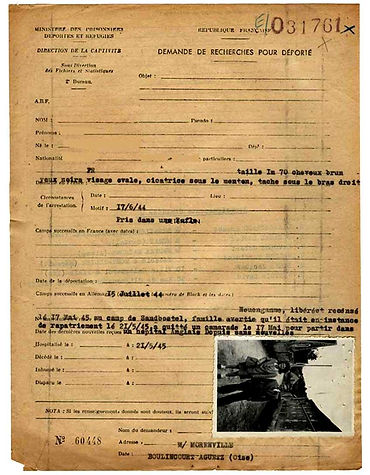

Demande de recherche pour déporté

C) Vivre malgré tout :

La première difficulté, on l'a vu, est de savoir si les proches ont survécu ou non. Mais cela ne s'arrête pas là. Il faut aussi retrouver son chez-soi.

Or,beaucoup trouvent l'appartement occupé ou pillé. Parfois, la concierge les accueille comme s'il ne s'était rien passé.

La difficulté de parler :

Marcel Bercau, ancien d'Auschwitz et seul rescapé de sa famille. Pendant des mois, il a attendu en vain le retour des siens, laissant toujours la lumière allumée ou les fenêtres ouvertes s'il sortait, afin de leur montrer que quelqu'un était là. Dans l'appartement, Charles Palant a trouvé son frère Jean et sa belle-soeur. A la joie des retrouvailles se mêlait l'angoisse de l'insoutenable vérité qu'il portait en lui. Lors de la première «sélection» à son arrivée à Auschwitz-Birkenau, il a vu sa mère partir avec les autres femmes, les enfants, les vieux et tous ceux destinés à la chambre à gaz. Pendant des semaines, Charles Palant a ainsi continué à se rendre au Lutetia pour pouvoir dire à sa belle-soeur qu'il allait «voir s'il y avait des nouvelles».

Les rescapés ont commencé à reprendre du poids et leurs cheveux à repousser mais sont restés reconnaissables entre tous. Parfois s'exprime à leur égard un petit geste de solidarité, un poinçonneur qui refuse le ticket de transport, un fleuriste qui fait cadeau du bouquet. Souvent fusent les questions qui déclenchent l'angoisse de l'impossible réponse. La peur de ne pas être cru par ceux qui n'ont pas vécu l'horreur des camps comme la crainte de faire plonger dans l'horreur ceux qui sont impliqués au travers de leurs proches. «Ma femme s'est ainsi toujours refusée à savoir exactement quand et comment mourut sa mère, à devoir l'imaginer se déshabillant puis courant nue sous les coups jusqu'à la chambre à gaz», dit Léopold Rabinovitch. La différence est grande, souligne-t-il, entre les «politiques» et les «raciaux», entre ceux déportés pour avoir résisté et couru des risques assumés et ceux uniquement coupables d'être nés. «Pour moi, abonde André Lafargue, la déportation a signifié la fin des interrogatoires et la possibilité, en retrouvant des camarades, de continuer la lutte au camp.» Son matricule 53 858 lui vient encore aux lèvres en allemand, automatiquement. Pour les survivants d'Auschwitz, le principal des camps d'extermination, ce numéro est tatoué indélébilement dans leur chair et dans leur âme. «Il m'a fallu plus de vingt-cinq ans et une psychanalyse pour réussir à sortir du camp», souligne Joseph Bialot. Beaucoup y restent enfermés à jamais.

Nous, les survivants, nous sommes une minorité exiguë mais anormale : nous sommes ceux qui, grâce à la prévarication, à l'habileté ou à la chance, n'ont pas touché le fond. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont vu la Gorgone, ne sont pas revenus pour raconter», écrivait Primo Levi dans les Naufragés et les rescapés, quarante ans après Auschwitz. En 1987, il se jetait dans la cage d'escalier de son domicile turinois.

Témoignage :

Albert Bigielman est né dans une famille juive émigrée de Pologne installée à Paris à Ménilmontant. Il est le témoin de la transformation de son quartier sous l’Occupation et des persécutions antisémites, qu’il subit lui-même : il est raflé avec sa mère (4 février 1944) et interné au camp de transit de Drancy durant trois mois. Le statut de prisonnier de guerre de son père lui vaut d’être déporté avec sa mère comme otage au camp de Bergen-Belsen. Albert et sa mère survivant jusqu’à la libération du camp.

« De la déportation, à notre retour, nous n’avons pas parlé. À personne. Ensemble, ou individuellement. Comme tous les prisonniers de guerre, mon père était persuadé qu’avec ses compagnons ils étaient les plus malheureux ; et face à des déportés, lui comme eux avaient du mal à comprendre leurs souffrances. Il n’avait jamais déclaré sa judéité dans ses camps de détention successifs, sans comprendre, sans doute, la portée exacte de son acte. En tout cas, il avait vécu une forme de clandestinité, en se trouvant pendant des années à la merci d’une dénonciation, qui n’est jamais intervenue. Il avait continué à envoyer chez nous des lettres, après notre propre arrestation du 4 février 1944. Ma mère les a peut-être récupérées, en 1945. Ce qui est sûr, c’est que mon père est sorti de cette épreuve très diminué, très gravement malade du cœur : le stress, sans doute. Il en est décédé, assez vite, en 1953, après avoir bénéficié d’une pension d’invalidité militaire complète. Mais ma mère qui avait enduré cet œdème généralisé à l’époque de sa libération n’a jamais reçu, quant à elle, le moindre soin spécifique. La prise en charge sociale et médicale systématique et générale de la déportation des juifs n’a été réelle que vers 1955.

Tout de même, fin juillet, nous avons été envoyés en convalescence dans le Puy-de-Dôme, au Mont-Dore. Je me souviens qu’avec mon père on faisait de petites, toutes petites, promenades, et que je possédais une canne de montagne. Je garde un bon souvenir de ce séjour. Nous mangions très bien, et nous étions placés sous surveillance médicale. J’ai beaucoup aimé ce séjour d’un mois ; il faisait beau et il m’en reste une sensation de bien-être. Mais, dans ma mémoire, je ne vois toujours pas mon frère.

Il y avait mon quartier. J’étais vraiment content de retrouver la rue Delaître. J’étais chez moi, et là, je savais que j’étais rentré. Après le séjour au Mont-Dore, en septembre 1945, tout le monde s’est revu, du moins ceux des juifs qui s’étaient cachés en zone sud. Le quartier a retrouvé ses habitudes. Bien sûr, certains avaient disparu, des personnes manquaient. Mais l’épicerie juive, comme la boucherie juive, avec d’autres patrons, ont rouvert. Le quartier a récupéré, presque intacte, sa physionomie d’avant-guerre. Et cela s’est poursuivi jusqu’à la fin des années cinquante, car ce n’est qu’à partir de ce moment, que l’on a vu des transformations s’opérer dans la composition de sa population.

J’ai donc retrouvé une partie de mes copains, juifs ou non-juifs. Toutefois, des nombreuses familles déportées de mon petit quartier, dans mes relations, j’étais le seul enfant survivant. Mais même si nous avions beaucoup mûri, nos jeux restaient ceux de gamins.

C’était, en apparence, comme si nous nous étions quittés la veille, comme si rien n’était intervenu. On ne se racontait pas nos histoires, on ne se racontait pas la déportation, ni les enfants cachés. D’ailleurs, je ne sais ce dont parlaient entre eux nos parents et leurs amis. Car il n’y a eu aucune manifestation publique d’évocation du passé récent. Et je ne me souviens pas avoir revu des gens qui n’aient pas été bons, auparavant, qui nous auraient nui, durant la guerre. Il n’y a pas eu de crise de voisinage, dans mon milieu.

J’étais le seul enfant rescapé des camps dans mon groupe, je n’ai pas essayé d’en parler. Comment expliquer tout cela avec des paroles d’enfant ? Je ne me suis confié à personne. Commençaient des années de mutisme. De la même façon, la religion restait absente de la maison. Je n’ai jamais entendu mon père en parler, et nous ne fréquentions aucun rabbin. Ma mère, il est vrai, mettait un fichu sur sa tête le vendredi soir. »

Albert Bigielman, J’ai eu douze ans à Bergen-Belsen,

Le Manuscrit, coll. Témoignages de la Shoah, 2005

Quand les déportés veulent parler, expliquer leurs souffrances, les autres rétorquent en disant qu'eux aussi ont souffert : pas de dialogue. Et puis, cela fait souffrir...

C'est pourquoi la plupart des déportés restent silencieux jusque dans les années 1980 : apparition du négationnisme : ils se mettent à parler (peur de mourir une seconde fois)

Garder le silence, c'est aussi un moyen de reconstruire sa vie.

Cependant la solidarité entre survivants se met en place, comme en témoigne Charles Palant :

« La première nuit de mon retour, Lily, ma belle-sœur, effrayée par ma maigreur, a posé près de mon lit un thermos de thé et une baguette de pain.

– Pourquoi tu mets ça là ?

– Eh bien, si tu as faim la nuit.

Je ne me rappelle de rien qu’avoir dormi, pourtant au matin il n’y avait plus ni thé ni pain. Je devais effectivement avoir faim. Après les petites quantités de nourriture recommandées aux rescapés, j’ai rapidement refait trois vrais repas par jour. De mai à octobre 1945 j’ai presque doublé de poids, passant de 38 à 72 kilos pour revenir progressivement à mon poids de forme, plus proche des 60 kilos.

Les premiers temps du retour ont été à la fois euphoriques et cruels. Nous passions notre temps à rire, à pleurer, à nous prendre dans les bras. J’avais retrouvé mes deux frères, Jean, mon aîné de neuf ans, et Max, de cinq ans mon cadet. Mon camarade Tratner avait bien retrouvé sa femme et ses filles. J’avais pour ma part la certitude qu’un changement était à l’œuvre dans la société, mais pour ceux qui n’avaient ni revenants à fêter, ni espérance d’un renouveau social, il ne restait que le désespoir amer, bien souvent doublé d’un sentiment de non-sens.

Le IIIe arrondissement, le plus petit de Paris, était habité avant la guerre par une forte minorité juive dont beaucoup d’immigrés. En 1945, plus de 2 000 Juifs manquaient à l’appel – quelques dizaines seulement étaient revenus. Dans la rue on nous tombait dessus sans cesse avec des photos tendues et des questions : « Vous avez connu un tel ? Et lui, l’avez-vous croisé ? » Certains parents dans l’attente nous abordaient avec des mots gentils, d’autres ne pouvaient pas empêcher une espèce de colère d’envahir leur regard, comme si ceux qui étaient rentrés avaient fait le voyage à la place de leurs proches.

La première fois que je suis descendu rue de Bretagne acheter des fruits, la marchande m’a rempli un sac à le faire déborder et me l’a tendu sans me quitter des yeux.

– Combien je vous dois, madame ?

– Ça n’a pas d’importance, nous vous devons plus.

Je me souviens également de la première invitation à déjeuner chez des amis. J’ai voulu acheter une fleur dans un kiosque du boulevard Rochechouart et je suis reparti avec un bouquet entier que la fleuriste n’a pas voulu me faire payer. Dans le métro, les poinçonneurs refusaient les tickets gratuits auxquels nous avions droit et nous ouvraient largement le portillon.

L’immédiat après-guerre a ainsi été une période de grande émotion et de vraie fraternité humaine. Il nous semblait, à moi comme à beaucoup d’autres dans notre grande naïveté d’êtres humains, que cette fraternité allait durer toujours, que c’était cela la victoire remportée sur les nazis. »

Charles Palant, Je crois au matin,

Le Manuscrit, coll. Témoignages de la Shoah, 2009

Les association d'anciens déportés se créent :

La Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP)

La FNDIRP fut créée officiellement le 7 octobre 1945

Dès l'origine, la FNDIRP se voulait unificatrice, accueillant en ses rangs des internés et des déportés juifs1. La Fédération fut organisée sur une base départementale, avec 94 sections. Son comité national, où siègent les représentants des sections, comptait 553 membres en 1980. Ses premiers présidents furent le colonel Frédéric Manhès, compagnon de Jean Moulin, et Marcel Paul, devenu à son retour un important dirigeant du PCF. La FNDIRP publia, et publie encore, un bulletin, Le Patriote résistant, qui revendique 30 000 abonnés. Ses activités furent multiples. En plus de défendre les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics, en s'appuyant sur d'importants relais politiques, particulièrement au Parlement, la Fédération offrit un soutien médical aux déportés et internés et développa un « militantisme de la mémoire ». Elle a publié depuis sa création une cinquantaine d'ouvrages. Son activisme ne s'est pas démenti depuis soixante ans. Se voulant apolitique, elle fut longtemps très proche du parti communiste, sans toutefois pouvoir être qualifiée d'organisation satellite. Son combat pour la mémoire fut constamment mené sous la bannière de l'antifascisme. Dans les années 1960, sa lutte se concentra largement sur la revendication du maintien du pouvoir d'achat des pensions servies aux déportés et internés, ce qui conduisit à la publication d'une Charte revendicative, adoptée à l'assemblée générale de Bourges, en 1969

La Fédération nationale des déportés et internés de la Résistance (FNDIR), l'Union nationale des anciens déportés et familles (UNADIF) et le Réseau du Souvenir

Sur le plan politique, la division entre fédérations de déportés fut très nette, même si les liens personnels tissés dans les camps perduraient. La FNDIR manifesta, on l'a dit, des positions idéologiques tout aussi tranchées, dans une fidélité gaulliste.

Son programme, explicite dans le titre même de son bulletin 18Juin, excluait la prise en compte des déportés raciaux et la référence de son action était le camp de Buchenwald. Son premier président fut le professeur de droit à la faculté de Paris, Léon Mazeaud, assisté d'Edmond Michelet, qui entamait une brillante carrière politique, et d'Eugène Thomas, député, ancien ministre SFIO. Forte de 5 000 à 10 000 membres, la FNDIR se signala par un élan anticommuniste au début de la guerre froide et surtout, après le départ du pouvoir du général de Gaulle, par ses violentes critiques contre les divers gouvernements. Son patriotisme résistant pouvait frôler le mépris envers les autres catégories de déportés, sa fierté était celle d'anciens combattants d'élite, ayant terriblement souffert, mais finalement sortis victorieux de la guerre. La FNDIR demanda logiquement à être intégrée à l'Union française des anciens combattants, l'UFAC, ce qu'elle obtint en mars 1946, et parvint à empêcher l'adhésion de sa rivale, la FNDIRP, jusqu'en juin 1947. Des civils de la Résistance furent ainsi considérés officiellement comme des anciens combattants. L'UNADIF s'associaavec des fédérations de familles de déportés, avec des amicales.

La rivalité avec la FNDIRP demeura longtemps très vive, et fondée sur une querelle de légitimité, même si les deux fédérations eurent de nombreux combats communs pour défendre les droits de leurs membres. Elles tentèrent d'imposer, chacune de leur côté, un temps commémoratif régulier et spécifique. La FNDIRP réclamait la création d'une semaine complète de la mémoire de la déportation. En réplique, l'UNADIF, par la voix de son vice-président, le révérend père Riquet, demanda la création d'une journée nationale de la déportation. Il s'appuya pour cela sur une petite association, créée en 1952, le Réseau du Souvenir, qui ne compta jamais plus de quelques centaines de membres, mais qui se révéla très influente par les relations de ses dirigeants, tous déportés résistants, devenus ministres, députés, militaires, hauts fonctionnaires. Le Réseau parvint à obtenir la création d'une Journée nationale de la Déportation, dès 1954. On choisit le dernier dimanche d'avril, une date qui approchait celle de la libération de Buchenwald et de Dachau2

L'Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance (ADIR)

La rivalité entre les deux grandes fédérations de déportés ne structura pas à elle seule la politique de commémoration. Une troisième organisation nationale joua un rôle important. L'Association nationale des anciennes Déportées et Internées de la Résistance (ADIR) fut créée comme une association exclusivement féminine de combattantes de la Résistance. Elle était issue d'une Amicale des Prisonnières de la Résistance, déjà active pendant la guerre pour venir en aide aux femmes internées, mais aussi d'un projet de rassemblement pensé à Ravensbrück même, afin d'aider à la réinsertion des détenues3. Dès la Libération, l'Amicale des Prisonnières réussit à obtenir la disposition d'un immeuble de la rue Guynemer, à Paris, face au jardin du Luxembourg. 350 anciennes prisonnières de la Résistance se réunirent à la fin du mois de septembre 1944 pour préparer les conditions du retour de leurs camarades. Ces femmes organisèrent différents services, un dispensaire, un vestiaire, avec une aide financière venue de Suisse et de France. Le comité pensé à Ravensbrück, en particulier par Emilie Tillion, se fondit avec l'Amicale pour donner naissance, en juillet 1945, à l'ADIR. Entre-temps, l'activité déployéeavait été considérable, sous l'impulsion de femmes remarquables, qui avaient scellé là un engagement de longue durée : Geneviève de Gaulle, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Irène Delmas (la première présidente), Germaine Tillion, Anise Postel-Vinay, Marie-JoséChombart de Lauwe... 500 rescapées des camps bénéficièrent de séjours en maison de repos, organisés parl'ADIR, qui chercha aussi à donner du travail aux anciennes, en créant par exemple un atelier de couture en avril 1946.

Après avoir dû réduire, en 1946, la taille de ses locaux de la rue Guynemer, l'association réussit à s'installer boulevard Saint-Germain en 1955, grâce à l'aide d'un haut fonctionnaire sympathisant. Un bulletin fut créé, portant le titre de Voix et Visages. Les activités de l'ADIR se caractérisèrent par leur pragmatisme. Une assistante sociale, par exemple, fut longtemps salariée par l'association, dont l'influence s'étendit avec la création d'une société des Amis, en 1951, placée sous la présidence d'Alexandre Parodi, ainsi que d'une société américaine des Amis, qui récolta des fonds et servit également de relais à l'ONU.

Beaucoup d'anciens déportés juifs choisissent de changer de patrie : ils s'installent souvent dans les démocraties occidentales ou, de manière clandestine, vers la Palestine (future Israël)